15 मई 1946, महाराजा हरि सिंह के खिलाफ साजिश का सच ; जब नेहरू की शह पर शेख अब्दुल्ला ने शुरू किया था 'Quit Kashmir' मूवमेंट

| 15-मई-2023 |

जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो भारत में स्व-शासन आंदोलन तेजी से प्रगति कर रहा था। 12 मई, 1946 को स्टेट ट्रीटीस एवं पैरामाउंट का ज्ञापन कैबिनेट मिशन द्वारा चैंबर ऑफ प्रिंसेस के चांसलर के समक्ष प्रस्तुत किया गया। इसके बाद, 3 जून, 1947 को माउंटबैटन योजना की घोषणा कर दी गई। इस योजना की एक सलाह यह थी कि 562 रियासतें अपना भविष्य स्वयं तय करने के लिए स्वतंत्र हैं यानि वह भारत अथवा पाकिस्तान में से किसी एक को स्वीकार कर सकती हैं। अंततः 18 जुलाई, 1947 को यूनाइटेड किंगडम की संसद ने विभाजन के साथ भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित कर दिया। अधिनियम की धारा 1 (I) के अनुसार, ‘अगस्त के 15वें दिन, 1947 से भारत में दो स्वतंत्र डोमिनियनस की स्थापना की जाएंगी, जिन्हें क्रमशः भारत और पाकिस्तान के रूप में जाना जाएगा’।

परिणामस्वरूप, अधिनियम ने भारतीय रियासतों के ऊपर ब्रिटिश क्राउन का आधिपत्य समाप्त कर दिया। 25 जुलाई, 1947 को भारत के गवर्नर-जनरल एवं वायसराय, लुईस माउंटबैटन ने क्राउन प्रतिनिधि की अपनी क्षमता के रूप में राजाओं को अंतिम बार आमंत्रित किया। उन्होंने सलाह दी कि वे अपना मन बना ले और व्यक्तिगत तौर पर भारत अथवा पाकिस्तान में से एक को स्वीकार करें। उन्होंने यह भी बताया, “आप अपनी नजदीकी डोमिनियन सरकार और सबसे महत्वपूर्ण जिस जनता के लोक-कल्याण के लिए जिम्मेदार हैं, दोनों को नजरंदाज नहीं कर सकते”। इसलिए एक स्वतंत्र राष्ट्र बनने का प्रश्न यहां समाप्त हो गया था। अन्य तीसरे राष्ट्र के निर्माण का कोई विकल्प ही नहीं था। भारत के उप-प्रधानमंत्री एवं राज्य मंत्री, वल्लभभाई पटेल ‘सरदार’ ने दृढ़ता से कहा कि 15 अगस्त, 1947 से पहले यह निर्णय ले लिया जाना चाहिए।

महाराजा, हरि सिंह की सम्पूर्ण भारत की प्रगति में दिलचस्पी

जम्मू-कश्मीर के महाराजा, हरि सिंह की स्वतंत्र होने की कोई महत्वाकांक्षा नहीं थी जबकि वास्तव में वे सम्पूर्ण भारत की प्रगति में दिलचस्पी रखते थे। एक गलत इस्लामिक पहचान के प्रश्न पर कुछ सांप्रदायिक एवं अराजक तत्वों के कारण राज्य के अधिमिलन में विलंब हुआ। वे राज्य में ब्रिटिश डिवाइड एंड रूल की नीति को लागू करना चाहते थे क्योंकि वहां मुसलमान बहुसंख्यक थे और शासक एक हिंदू था। इसका कोई साक्ष्य नहीं है कि महाराजा अपनी मुसलमान जनसंख्या के विरुद्ध थे। भारत में शामिल हुई अन्य कुछ रियासतों में भी इसी प्रकार की बेमेल स्थिति थी।

डॉ. भीमराव अम्बेडकर ‘बाबासाहेब’ ने इस स्थिति को अपनी पुस्तक ‘पाकिस्तान ऑर द पार्टीशन ऑफ़ इंडिया’ में समझाया है, “कश्मीर राज्य में, शासक एक हिंदू है लेकिन अधिकांश जनसंख्या मुसलमान हैं, कश्मीर में मुसलमान एक प्रतिनिधि सरकार के लिए लड़ रहे है क्योंकि कश्मीर में प्रतिनिधि सरकार का अभिप्राय हिंदू शासक से मुसलमान जनता को सत्ता का हस्तांतरण है। अन्य राज्यों में जहाँ शासक एक मुसलमान है लेकिन वहां अधिकांश जनता हिंदू हैं। ऐसे राज्यों में प्रतिनिधि सरकार का मतलब है कि मुसलमान शासक से हिंदू जनता को सत्ता का हस्तांतरण और यही कारण है कि मुसलमान एक मामले में प्रतिनिधि सरकार की स्थापना का समर्थन करते हैं तथा दूसरे में इसका विरोध करते हैं”।

‘क्विट कश्मीर’ अभियान

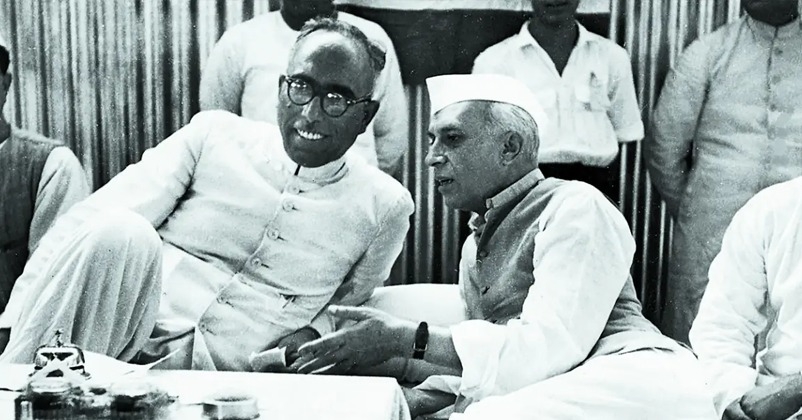

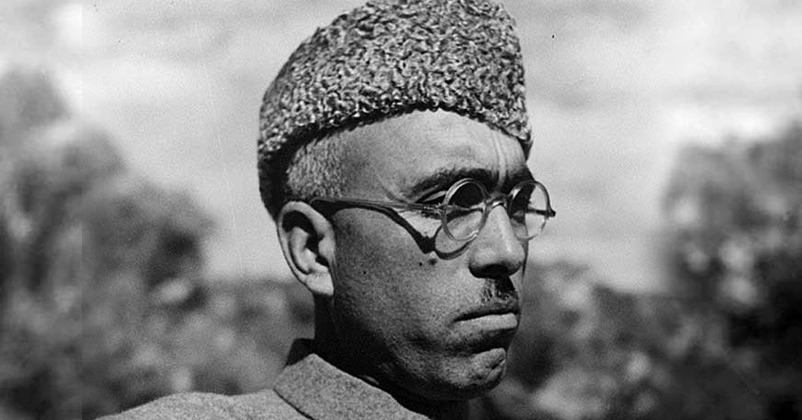

हालांकि, अधिकतर रियासतों का अधिमिलन भारत के साथ बिना किसी जटिलता के हो गया था। जम्मू-कश्मीर का प्रश्न कभी पेचीदा नहीं होता लेकिन इसे जानबूझकर बनाया गया। जब मई 1946 में ब्रिटिश कैबिनेट मिशन दिल्ली में था तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता, शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने राज्य के राज्य सरकार के विरुद्ध ‘क्विट कश्मीर’ अभियान शुरू कर दिया। अब्दुल्ला का व्यक्तित्व ऐसा था जिन्हें मोहम्मद अली जिन्ना तक पसंद नहीं करते थे। एक बार स्वयं उन्होंने अब्दुल्ला के बारे में कहा, “ओह, वो लंबा आदमी जो कुरान पढ़ता है और लोगों का शोषण करता है”। अब्दुल्ला की नीतियों अथवा व्यवहार से हर जगह नाराजगी, असंतोष और नाखुशी फैल गयी थी। परिणामस्वरूप उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और उनका मुकद्दमा तीन सप्ताह तक चला। 10 सितंबर, 1946 को न्यायालय ने उन्हें तीन साल की सजा सुनाई जिसमे प्रत्येक दिन को तीन बार गिना जाना था।

अब्दुल्ला की गिरफ्तारी ने जवाहरलाल नेहरू को बेहद उत्तेजित कर दिया। जब अब्दुल्ला कारावास में थे तो उन्होंने जम्मू-कश्मीर में प्रवेश करने कोशिश की और 20 जून, 1946 को अपनी प्रविष्टि पर प्रतिबंध के आदेश की अवहेलना के कारण राज्य की सीमा पर नजरबन्द कर लिए गए। महाराजा ने 11 जुलाई, 1946 को अपनी स्थिति को स्पष्ट करने के लिए नेहरू को पत्र लिखा, “आपको श्रीनगर आने से रोकना मेरी सरकार ने अपना कर्तव्य महसूस किया क्योंकि इसकी वजह समाचार-पत्रों, सार्वजनिक स्थानों और मेरे साथ पत्र-व्यवहार में आपने जो कहा उसके विवादास्पद स्वरूप को देखते हुए हम आश्वस्त हैं कि उस समयबिंदु पर आपका यहाँ आने का परिणाम लोक शांति के लिए निश्चित खतरा होता”। नेहरु द्वारा अब्दुल्ला को समर्थन दिए जाने से राज्य में अराजकता की स्थिति उत्पन्न होने लगी थी। यह स्पष्ट करते हुए ऑल स्टेट राज्य कश्मीरी पंडित कांफ्रेंस, श्रीनगर ने भी सरदार को 4 जून, 1946 को एक टेलीग्राम भेजा, “पंडित जवाहरलाल नेहरू का कश्मीर मामलों के विषय में वक्तव्य पूरी तरह से असत्यापित एवं विवादास्पद है जिसका कश्मीर के हिंदुओं ने सर्वत्र निंदा एवं विरोध किया हैं। शेख अब्दुल्ला के फासीवाद और सांप्रदायिक मंसूबों को प्रोत्साहित करके कश्मीर के लोगों को वे अधिकतम क्षति पहुंचा रहे हैं”।

‘क्विट कश्मीर’ की विफलता

‘क्विट कश्मीर’ एकदम विफल रहा। अब्दुल्ला की गिरफ्तारी और लोकप्रियता के बारे में 12 सितंबर, 1946 को राज्य सरकार की तरफ से सरदार को एक आधिकारिक पत्र मिला, “गिरफ्तार किए गए लोगों की कुल संख्या 924 थी। वर्तमान में 106 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, 55 विभिन्न अपराधों के लिए कारावास में है। मात्र 6 मामलों में छह महीनों से अधिक की सजा मिली है। मुकद्दमों की संख्या 47 है। अन्य सभी को रिहा कर दिया गया है। चूँकि हमारी कुल जनसंख्या 40 लाख से ज्यादा है, हम आपको यह फैसला करने के लिए छोड़ते है कि क्या यह आंदोलन उचित रूप से लोकप्रिय हो सकता है”। महाराजा ने अनेक बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समझाने की कोशिश की कि अब्दुल्ला भारत का कोई मित्र नहीं हैं और अगर वे रिहा होते है तो स्थिति को बदतर बना देंगे। बावजूद इसके नेहरू का अब्दुल्ला के प्रति सम्मोहन अविचल बना रहा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं में से कोई भी नेहरू के विचारों में सहभागी नहीं बने। राज्य का दौरा करने वाले जे. बी. कृपलानी ‘आचार्य’ ने कहा कि ‘क्विट कश्मीर’ निंदनीय एवं उपद्रव है।

अब्दुल्ला को रिहा कराने के लिए महाराजा पर नेहरु का दबाव

भारत के प्रधानमंत्री बनने के बाद, नेहरू ने फिर से अब्दुल्ला को रिहा कराने के लिए महाराजा पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। उन्होंने 27 सितंबर, 1947 को सरदार को एक पत्र लिखा, “फिलहाल अभी भी शेख अब्दुल्ला और उनके सहयोगी कारावास में हैं। मुझे यह भविष्य के क्रमागत विकास में बहुत अहितकर लग रहा है”। आखिरकार, अब्दुल्ला को 29 सितंबर, 1947 को रिहा कर दिया गया। उन्होंने अपनी पूर्व गतिविधियों के लिए अफसोस व्यक्त करते हुए महाराजा को पत्र लिखा और आश्वासन दिया कि वे तथा उनका दल महाराजा अथवा राजवंश के प्रति देशद्रोह की किसी भावना को कभी आश्रय नहीं देंगे।

जल्द ही, 2 अक्टूबर, 1947 को हजुरी बाग में अब्दुल्ला ने भाषण दिया कि अगर राज्य के लोग पाकिस्तान के साथ जाने का फैसला करते है तो वे अपना नाम हस्ताक्षरित करने वाले पहले व्यक्ति होंगे। यह व्यवहार बिलकुल वैसा ही है जैसे महाराजा ने भविष्यवाणी की थी। वे मात्र एक ही नहीं बल्कि अनेक धोखेबाजों से घिरे हुए थे। राज्य के प्रधानमंत्री, रामचंद्र काक ने लियाकत अली खान को आश्वासन तक दे दिया कि राज्य का अधिमिलन पाकिस्तान के साथ हो होगा। 17 जून, 1947 को नेहरू ने माउंटबैटन पर एक नोट लिखा, “श्रीमान काक ने महाराजा को यह भी समझाने की कोशिश की है जैसे ही वे भारतीय संघ में शामिल हो जाते हैं, वहां राज्य में सांप्रदायिक दंगे होंगे और संभवतः पाकिस्तान के नजदीकी क्षेत्र से शत्रु कश्मीर में प्रवेश कर उपद्रव मचा सकते हैं”।

राज्य मंत्रालय के सचिव, वी. पी. मेनन ने अपनी पुस्तक में काक के इरादों का स्पष्ट वर्णन किया है, “राज्य मंत्रालय की स्थापना के बाद, भौगोलिक दृष्टि से भारत से समीप रियासतों के अधिमिलन के लिए शासकों एवं उनके प्रतिनिधियों के साथ हम समन्वेशी बातचीत कर रहे थे। जम्मू एवं कश्मीर के प्रधानमंत्री, पंडित रामचंद्र काक उस समय दिल्ली में थे। पटियाला के महाराजा के सुझाव पर, हमने उन्हें इस प्रकार के एक सम्मेलन में आमंत्रित किया लेकिन वे इसमें शामिल हो पाने में असमर्थ रहे। तत्पश्चात् उनकी मुलाक़ात मुझसे गवर्नर-जनरल के घर हुई। मैंने उनसे पूछा कि भारत अथवा पाकिस्तान से अधिमिलन के संबंध में महाराजा का क्या रवैया है, लेकिन उन्होंने मुझे बेहद कपटपूर्ण उत्तर दिया। काक ने सरदार से भी मुलाकात की। मैं न उस व्यक्ति को और न ही उनके खेल की गहराई समझता हूँ। बाद में, लॉर्ड माउंटबैटन ने काक और जिन्ना के बीच एक मुलाकात की व्यवस्था की”। अंत में, 10 अगस्त, 1947 को महाराजा ने काक को पदच्युत कर राज्य का प्रधानमंत्री, जनक सिंह को नियुक्त कर दिया।

3 जुलाई, 1947 महराजा को सरदार का पत्र

अब्दुल्ला की गिरफ्तारी के समय से सरदार एवं कांग्रेस के अन्य नेताओं का महाराजा के साथ कोई वैयक्तिक संपर्क नहीं था। सरदार ने स्वयं कहा यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि कांग्रेस के नेताओं में से किसी ने महाराजा से कोई सम्बन्ध स्थापित नहीं किए। व्यक्तिगत संपर्क से उन गलतफहमियों का अधिकतम निराकरण कर हो गया होता जोकि संभवत: व्यापक रूप से उदासीन स्रोतों के माध्यम से एकत्रित गलत सूचनाओं पर आधारित थी।

जब वे एक-दूसरे के संपर्क में आए तो स्थिति में सुधार आना शुरू हुआ। महाराजा का सरदार प्रति बहुत आदर था क्योंकि कांग्रेस के नेताओं में से सिर्फ उन्ही के शब्दों पर वे विश्वास कर सकते थे। वे एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने कदाचित ही लम्बे समय तक किसी पर भरपूर विश्वास किया हो लेकिन सरदार के लिए उनकी निष्ठा सशक्त एवं स्थायी रही। 3 जुलाई, 1947 को सरदार ने भारत के साथ अधिमिलन स्वीकार करने के लिए महाराजा को पत्र लिखा, “मैं पूरी तरह से उन कठिन एवं नाजुक स्थितियों की समझता हूँ जिनसे आपका राज्य गुजर रहा है।

लेकिन राज्य के एक ईमानदार मित्र एवं शुभचिंतक के नाते आपको यह आश्वासन देना चाहता हूँ कि कश्मीर का हित, किसी भी देरी के बिना, भारतीय संघ एवं उसकी संविधान सभा में शामिल होने में निहित है”। हालांकि, महाराजा ने तुरंत अपने विचारों को व्यक्त नहीं किया बल्कि बाद में उन्होंने अपनी अभिलाषा जाहिर की। अधिमिलन के बाद, 31 जनवरी, 1948 को उन्होंने सरदार को भेजे पत्र में लिखा, “आप जानते हैं कि मैं इस विचार के साथ निश्चित रूप से भारतीय संघ को स्वीकार करता क्योंकि संघ हमें निराश नहीं करेगा”। इसका मतलब है महाराजा ने भारत में अधिमिलन का पहले ही अपना मन बना लिया था। वे और सरदार दोनों सही समय की प्रतीक्षा कर रहे थे।

पाकिस्तान में शामिल होने के लिए कभी तैयार नहीं थे महाराजा

जम्मू-कश्मीर राज्य के प्रधानमंत्री, मेहरचंद महाजन ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि महाराजा पाकिस्तान में शामिल होने के लिए कभी तैयार नहीं थे। वे लिखते है, “कायद-ए-आज़म श्रीमान जिन्ना के निजी पत्रों के साथ उनके ब्रिटिश सैन्य सचिव तीन बार महाराजा से मिलने श्रीनगर आए। महाराजा को बताया गया कि श्रीमान जिन्ना का स्वास्थ्य ठीक नहीं है और उनके चिकित्सकों ने सलाह दी है कि वे गर्मियां कश्मीर में बिताए। वहां रुकने पर वे अपनी स्वयं की व्यवस्था के लिए भी तैयार थे। इस कदम के पीछे असली मकसद राज्य में पाकिस्तान समर्थक तत्वों की सहायता से महाराजा को पाकिस्तान के साथ अधिमिलन स्वीकार करने के लिए सहमत अथवा विवश करवाना था। अगर यह सब कुछ असफल जाता तो महाराजा को गद्दी से हटा कर राज्य से दूर कर दिया जाता...... उन्होंने (महाराजा) श्रीनगर में गर्मियां बिताने के लिए जिन्ना को आमंत्रित करना विनम्रता से अस्वीकार कर दिया।

19 जून, 1947 को माउंटबैटन ने जम्मू-कश्मीर का दौरा किया और चार दिनों तक वहां रहे। उन्होंने पाकिस्तान में अधिमिलन के लिए महाराजा को समझाने के प्रयास किए। विभिन्न कार ड्राइव्स के दौरान उनकी कुछ मुलाकातें हुई। इस मौके पर माउंटबैटन ने आग्रह किया अगर जम्मू-कश्मीर पाकिस्तान के साथ जाता है तो भारत सरकार द्वारा इसे अप्रिय कृत्य नहीं माना जाएगा। हालांकि, महाराजा ने उन्हें एक व्यक्तिगत मुलाकात का सुझाव दिया जिसका समय यात्रा के आखिरी दिन तय किया गया था। माउंटबैटन यह सोचकर सहमत हो गए इससे महाराजा को सोचने का अधिक मौका मिल जायेगा लेकिन जब समय आया तो उन्होंने एक संदेश भेजा कि वे बीमार है और भेंट करने में असमर्थ है। इस प्रकार उन्होंने पाकिस्तान के साथ जाने के सुझाव से बचाव किया।

पाकिस्तान के साथ अधिमिलन को लेकर क्या थी महाराजा की राय ?

महाराजा का मानना था कि पाकिस्तान के साथ अधिमिलन उनके राज्य और भारत दोनों के हित में नहीं होगा। निष्पक्ष रूप से महाराजा के सन्दर्भ में यह कहना ही होगा कि जैसी वहां स्थिति थी तो उनके लिए एक निर्णय पर आना आसान नहीं था। भारत के साथ अधिमिलन से गिलगित और पाकिस्तान के समीप वाले इलाकों में प्रतिकूल प्रतिक्रियाएं उत्पन्न हो सकती थी। इसके अलावा, उस समय तक राज्य का सड़क और संचार पाकिस्तान के साथ था। वन संसाधन, विशेष रूप से इमारती लकड़ी जिसका राज्य के राजस्व में महत्वपूर्ण योगदान था, उसका अपवाहन पाकिस्तान की ओर बहने वाली नदियों के माध्यम से होता था।

स्टैंडस्टिल एग्रीमेंट

इसलिए उन्होंने सोचा भारत और पाकिस्तान के साथ कुछ समय तक स्टैंडस्टिल एग्रीमेंट करना उपयुक्त रहेगा। 12 अगस्त, 1947 को राज्य सरकार ने स्टैंडस्टिल एग्रीमेंट की पेशकश की और जाहिर तौर पर पाकिस्तान ने अपने गुप्त उद्देश्यों के साथ उसे मान लिया। भारत ने एग्रीमेंट को स्वीकार करने से इनकार नहीं किया बल्कि उसकी शर्तों पर बातचीत करने के लिए उन्हें एक प्रतिनिधि दिल्ली भेजने की अभिलाषा व्यक्त की, “इस सन्दर्भ में यदि आप (जनक सिंह, राज्य के प्रधानमंत्री) अथवा अधिकृत अन्य कोई मंत्री कश्मीर सरकार और भारतीय डोमिनियन के बीच स्टैंडस्टिल एग्रीमेंट पर बातचीत करने दिल्ली आते है तो भारत सरकार के लिए हर्ष का विषय होगा। वर्तमान समझौतों और प्रशासनिक व्यवस्था बनाए रखने में शीघ्र कार्यवाही जरुरी है”।

इस बीच, राज्य की राजनैतिक और संवैधानिक समस्याओं पर सरदार नियमित रूप से महाराजा के संपर्क में थे। उन्होंने भारत के साथ राज्य के भूमिगत एकीकरण को आश्वस्त किया। 2 अक्तूबर, 1947 को उन्होंने महाराजा को पत्र लिखा, “मैं टेलीग्राफ, टेलीफोन, वायरलेस और सड़कों के माध्यम से भारतीय डोमिनियन के साथ राज्य को जोड़ने के लिए जितना संभव होगा उतनी तेजी से प्रयास कर रहा हूँ। हम पूरी तरह से स्थिरता और तात्कालिकता की आवश्यकता महसूस करते हैं और मैं आपको आश्वासन दे सकता हूं कि हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे”। उन्होंने राज्य की परिवहन और खाद्य आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए के. सी. नियोगी, रफी अहमद किदवई, बलदेव सिंह और अन्य साथी मंत्रियों से अनुरोध किया।

स्टैंडस्टिल एग्रीमेंट का उल्लंघन पाकिस्तान ने किया था। एग्रीमेंट के क्रियान्वयन में आने के बाद भी राज्य और पाकिस्तान के बीच संबंध सौहार्द से बहुत दूर थे। जम्मू-कश्मीर सरकार ने इसकी शिकायत की लेकिन राज्य के जबरन अभिमिलन के प्रयास में पाकिस्तान सरकार ने वहां खाद्य, पेट्रोल और अन्य आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति बंद कर दी। उन्होंने कश्मीर और पाकिस्तान के बीच यात्रियों के मुक्त पारगमन को भी सीमित कर दिया।

जम्मू कश्मीर पर पाकिस्तान का हमला

पाकिस्तान की यह अधीरता थी इसलिए उसने जम्मू-कश्मीर पर हमला कर दिया। यह युद्ध वास्तव में विभाजन के तुरंत बाद शुरू हुआ। 29 अगस्त, 1947 को हजारा के राजा, याकूब खान ने महाराजा को एक टेलीग्राम भेजा जिसमे हजारा के मुसलमानों के व्याकुल होने की बात कही गयी। उसमे आगे लिखा, “हम राज्य में प्रवेश कर हथियारों के साथ लड़ने की पूरी तैयार कर चुके हैं”। इस पत्र के तुरंत बाद 3 सितंबर, 1947 को हमला शुरू हो गया। हमलावरों ने जो भी उनके रास्ते में आया उसे लुट लिया, हत्याएं और आगजनी की। संभवतः 21 अक्तूबर, 1947 को वे श्रीनगर के समीप पहुँच गए थे। महाजन जोकि जनक सिंह के स्थान पर राज्य के प्रधानमंत्री बनाए गए थे उन्होंने 23 अक्टूबर, 1947 को सरदार को प्रेस नोट का एक मसौदा भेजा, “पूरी सीमा धुआं और लपटों में हैं। यह वृत्तांत जले हुए घरों, लूट, अपहरण की गई महिलाओं और सामूहिक नरसंहार का है। सीमा से 4 मील अंतर्गत हिंदुओं और सिक्खों के 75 प्रतिशत से अधिक घरों को जला दिया गया है; पुरुषों, महिलाओं और बच्चों को मार दिया गया हैं”।

पाकिस्तान का यह हमला पूर्व निर्धारित था। मुस्लिम लीग नेशनल गार्ड्स के नाईब-सालार-ए-आला जिन्होंने इस हमले का नेतृत्व किया, 7 दिसंबर, 1947 को डॉन को दिए एक साक्षात्कार में कहा कि वे कबालियों का बंदोबस्त कर रहे थे और उन्हें उम्मीद थी कि छह महीनों के अंतर्गत 200,000 लोगों की स्थायी सेना तैयार कर देंगे। उनका मानना था कि कुछ ही दिनों में ये कबायली पूरे राज्य पर कब्जा कर लेंगे। अगस्त 1947 से सशस्त्र हलावारों की राज्य में घुसपैठ झेलम नदी के रास्ते शुरू हो गयी थी।

महाराजा ने 24 अक्तूबर, 1947 को भारत सरकार से सहायता के लिए संपर्क किया। उस समय, भारत के साथ राज्य का सैन्य और राजनैतिक समझौता नहीं था। माउंटबैटन की अध्यक्षता में नई दिल्ली में रक्षा समिति की एक बैठक हुई जिसमें महाराजा की मांग पर हथियार एवं गोला-बारूद की आपूर्ति का विचार किया गया। सेना के सुदृढ़ीकरण की समस्या पर भी विचार किया गया और माउंटबैटन ने आगाह किया कि जम्मू-कश्मीर जब तक अधिमिलन स्वीकार नहीं करता है तब तक वहां सेना भेजना जोखिम भरा हो सकता है। इस घटना के बाद, वी. पी. मेनन को महाराजा के पास स्थिति की व्याख्या और प्रत्यक्ष विवरण प्राप्त करने के लिए श्रीनगर भेजा गया। अगले दिन, मेनन ने विक्षुब्ध स्थिति की सूचना दी और महसूस किया कि भारत ने अगर शीघ्र सहायता नहीं की तो सब समाप्त हो जायेगा।

रक्षा समिति ने सैनिकों को तैयार किए जाने तथा वहां भेजने के फैसले के साथ तय किया कि यदि अधिमिलन की पेशकश होती है तो उसे स्वीकार किया जायेगा। उसी दिन, मेनन फिर से श्रीनगर वापस गए। इस बार वे अधिमिलन पत्र पर हस्ताक्षर लेकर दिल्ली लौंटे। जम्मू-कश्मीर का अधिमिलन भारत के गवर्नर-जनरल, माउंटबैटन द्वारा उसी तरह स्वीकार हुआ जैसा अन्य भारतीय रियासतों के साथ किया गया था। आखिरकार कानूनी शर्तों के अनुसार 26 अक्टूबर, 1947 को जम्मू-कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा बन गया।