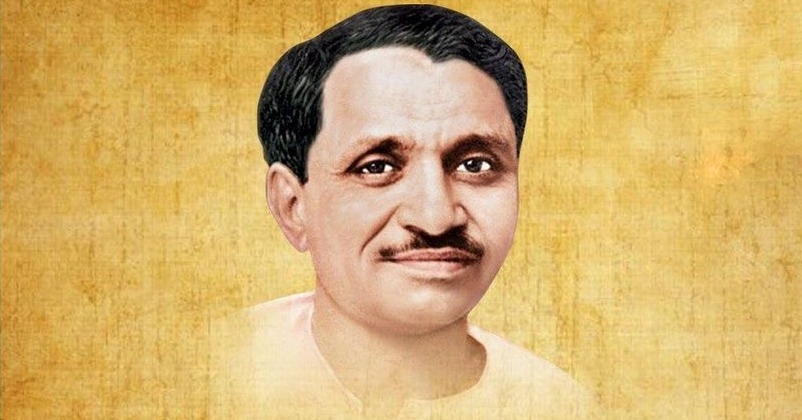

25 सितंबर, जयंती विशेष : गरीब, दलित और शोषितों की आवाज कहे जाने वाले अंत्योदय के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय की अनकहीं दास्तां

| 25-सितंबर-2023 |

संक्षिप्त परिचय

पंडित दीन दयाल उपाध्याय एक जाने-माने अर्थशास्त्री, लेखक, संपादक, राजनीतिक वैज्ञानिक, पत्रकार, समाजशास्त्री, इतिहासकार, विचारक, नियोक्ता और दार्शनिक थे। उनका जन्म 25 सितंबर 1916 को मथुरा के एक अत्यंत धार्मिक और निर्धन परिवार में हुआ था। वह बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि के विद्यार्थी थे। उन्होंने कला में स्नातक और साहित्य में परास्नातक की पढ़ाई की। वह जनसेवा करने के मन्तव्य से राजकीय सेवा से जुड़े किन्तु उन्होने शीघ्र ही न मात्र इसका परित्याग कर दिया बल्कि अपने समस्त उपाधियों के प्रमाणपत्रों को जला दिया क्योंकि वह जिस प्रकार की सामाजिक और राजनीतिक संरचना गढ़ना चाहते थे, राजकीय सेवा में रहते हुए उसे पूरा कर पाना संभव नहीं था।

दीनदयाल शासन और राजनीति के वैकल्पिक प्रारूपों के प्रस्तावक थे। उनका मानना था कि भारत के लिए न तो साम्यवाद और न ही पूंजीवाद उपयुक्त है। उनके प्रारूप (मॉडल) को एकात्म मानव दर्शन का सिद्धांत कहा जाता है जिसे भारतीय जन संघ में एक वैचारिक दिशा निर्देश के रूप में अपनाया गया। 1940 के दशक में उन्होंने लखनऊ से मासिक "राष्ट्रधर्म", साप्ताहिक पांचजन्य और दैनिक "स्वदेश" की शुरुआत की। उनका मानना था कि धर्म किसी राज्य पर शासन करने का सबसे सही मार्गदर्शक सिद्धांत है। उन्होंने हिंदी में "चंद्रगुप्त मौर्य" नाटक और "शंकराचार्य" की जीवनी लिखी। दुर्भाग्य से एक कार्यक्रम में भाग लेने रेल से जा रहे दीन दयाल उपाध्याय जी को फरवरी 11, 1968 को मुगल सराय रेलवे स्टेशन की पटरियों के पास में रहस्यमय तरीके से मृत पाया गया था।

दीनदयाल उपाध्याय के मुख्य कालजयी कथन

1. “अनपढ़ और मैले कुचैले लोग हमारे नारायण हैं। हमें इनकी पूजा करनी है यह हमारा सामाजिक दायित्व और धर्म है। जिस दिन हम इनको सुंदर घर बनाकर देंगे , जिस दिन इनके बच्चों को और स्त्रियॉं को शिक्षा और जीवन दर्शन का ज्ञान देंगे जिस दिन हम इनके पैर की बिवाइयों को भरेंगे और जिस दिन इनको उद्योग धंधों कि शिक्षा देकर इनकी आय को उठा देंगे उस दिन हमारा भ्रातृत्व भाव व्यक्त होगा। ग्रामों में जहां समय अचल खड़ा है जहां माता पिता अपने बच्चों को बनाने में असमर्थ हैं वहाँ जब तक हम आशा और पुरुषार्थ का संदेश नहीं पहुंचा पाएंगे तब तक हम राष्ट्र को जागृत नहीं कर सकेंगे। हमारी श्रद्धा का केंद्र आराध्य हमारे पराक्रम और प्रयत्न का उपकरण तथा उपलब्धियों का मानदंड वह मानव होगा जो आज शब्दशः अनिकेत और अपरिग्रही है”।

2. धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष (मानव प्रयास के चार प्रकार) की लालसा व्यक्ति में जन्मगत होता है और इनमें संतुष्टि एकीकृत रूप से भारतीय संस्कृति का सार है।

3. यहाँ भारत में, व्यक्ति के एकीकृत प्रगति को हासिल के विचार से, हम स्वयं से पहले शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा की चौगुनी आवश्यकताओं की पूर्ति का आदर्श रखते हैं।

4. हेगेल ने थीसिस, एंटी थीसिस और संश्लेषण के सिद्धांतों को आगे रखा, कार्ल मार्क्स ने इस सिद्धांत को एक आधार के रूप में इस्तेमाल किया और इतिहास और अर्थशास्त्र के अपने विश्लेषण को प्रस्तुत किया, डार्विन ने योग्यतम की उत्तरजीविता के सिद्धांत को जीवन का एकमात्र आधार माना; लेकिन हमने इस देश में सभी जीवों के मूलभूत एकात्म को देखा है।

5. विविधता में एकता और विभिन्न रूपों में एकता की अभिव्यक्ति भारतीय संस्कृति की विचारधारा में रची- बसी हुई है।

6. यह जरूरी है कि हम ‘हमारी राष्ट्रीय पहचान’ के बारे में सोचें इसके बिना ‘आजादी’ का कोई अर्थ नहीं है।

7. भारत के सामने समस्याएँ आने का प्रमुख कारण, अपनी ‘राष्ट्रीय पहचान’ की उपेक्षा है।

8. मानवीय ज्ञान सार्वजनिक संपत्ति है।

9. स्वतंत्रता मात्र तभी सार्थक हो सकती है, जब यह हमारी संस्कृति की अभिव्यक्ति का माध्यम बनती है।

10. भारतीय संस्कृति की मूलभूत विशेषता है कि यह एक एकीकृत समग्र रूप से जीवन पर दिखती है।

11. जीवन में विविधता और बहुलता है फिर भी हमने हमेशा उनके पीछे एकता की खोज करने का प्रयास किया है।

12. विविधता में एकता और विभिन्न रूपों में एकता की अभिव्यक्ति, भारतीय संस्कृति की सोच रही है।

13. टकराव प्रकृति की संस्कृति का लक्षण नहीं है, बल्कि यह उसके गिरावट का एक लक्षण है।

14. हमारी राष्ट्रीयता का आधार भारत माता हैं, केवल भारत ही नहीं. माता शब्द हटा दीजिये तो भारत केवल जमीन का टुकड़ा मात्र बनकर रह जायेगा।

15. जब अंग्रेज हम पर राज कर रहे थे, तब हमने उनके विरोध में गर्व का अनुभव किया, लेकिन अचरज की बात है कि अब जबकि अंग्रेज चले गए हैं, तो अब पश्चिमीकरण हमारी प्रगति का पर्याय बन गया है।

16. पश्चिमी विज्ञान और पश्चिमी जीवन शैली दो अलग-अलग चीजें हैं. चूँकि पश्चिमी विज्ञान सार्वभौमिक है और हम आगे बढ़ने के लिए इसे अपनाना चाहिए, लेकिन पश्चिमी जीवनशैली और मूल्यों के सन्दर्भ में यह सच नहीं है।

17. धर्मनिष्ठता का अर्थ एक पंथ या एक संप्रदाय है और इसका मतलब धर्म नहीं है।

18. धर्म बहुत व्यापक अवधारणा है जो समाज को बनाए रखने के लिये जीवन के सभी पहलुओं से संबंधित है।

19. जब स्वभाव को धर्म के सिद्धांतों के अनुसार मोड़ा जाता है, हमें संस्कृति और सभ्यता के दर्शन होते हैं।

20. भगवान ने हर आदमी को हाथ दिये हैं, लेकिन हाथों की खुद से उत्पादन करने की एक सीमित क्षमता है। उनकी सहायता के लिए मशीनों के रूप में पूंजी की आवश्यकता होती है।

21. एक देश लोगो का समूह है जो एक लक्ष्य, एक आदर्श, एक मिशन के साथ जीते है और इस धरती के टुकड़े को मातृभूमि के रूप में देखते है यदि आदर्श या मातृभूमि इन दोनों में से कोई एक भी नही है तो इस देश का अस्तित्व नही है।

यदि मुझे दो या तीन और दीनदयाल मिल जाय, तो मैं भारत के पूरे राजनीतिक मानचित्र को बदल दूंगा ।

-डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी, लाल कृष्ण आडवाणी की पुस्तक मेरा देश मेरा जीवन (2008) में

_202309251216578367_H@@IGHT_420_W@@IDTH_802.jpeg)

विस्तृत जीवनी

जहाँ बहुतायत लोगों का मान उनके जीवन में आत्मविश्वास, कर्मठता, दृढ़-निश्चय, लगन , निष्ठा, त्याग, समाज कल्याण और राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता जैसे शब्दों के जुड़ जाने से बढ़ता है, वहीं पंडित दीन दयाल उपाध्याय के अद्वितीय जीवन से जुड़कर ये शब्द अपनी महत्ता और भी बढ़ा लेते हैं। पंडित दीन दयाल उपाध्याय का जन्म 25 सितंबर 1916 (आश्विन कृष्ण त्रयोदशी, संवत 1973) राजस्थान के अजमेर-जयपुर रेलमार्ग पर स्थित धनकिया रेलवे स्टेशन पर स्टेशन मास्टर के रूप मे कार्यरत उनके नाना चुन्नी लाल शुक्ल के यहाँ हुआ। उनके पिता का नाम भगवती प्रसाद और माता का नाम राम प्यारी देवी था। उनका पैतृक गाँव उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले का “नगला चंद्रभान” था। दीनदयाल जी के प्रपितामह श्री हरीराम शास्त्री एक सुप्रसिद्ध और सम्मानित ज्योतिषी थे। उनकी मृत्यु के उपरांत उनके परिवार में मृत्युओ का ऐसा चक्र चला कि दीनदयाल के पिता को छोडकर सारे पुरुष काल कवलित हो गए ।

बचपन में ही सर से उठा माँ-बाप का साया

दीनदयाल के जन्म के 2 वर्ष बाद उनकी माँ ने एक दूसरे पुत्र शिवदयाल को जन्म दिया जिसके 6 माह बाद दीनदयाल जी के पिता स्वर्गवासी हो गए। उसके बाद उनकी माँ दोनों पुत्रों को लेकर मायके आ गई। जब दीनदयाल जी 6 साल के हुए तो उनकी माँ भी क्षयरोग से ग्रसित होकर मृत्यु को प्राप्त हो गईं। दीनदयाल जी के नाना पं चुन्नीलाल को इस बात से इतना धक्का लगा कि नौकरी छोड़कर अपने पैतृक गाँव आगरा के “गुड़ की मड़ई” चले गए। जब दीनदयाल की उम्र मात्र 9 वर्ष थी तो उनके पालक नाना भी सितंबर 1925 में परलोक सिधार गए। इसके बाद दीनदयाल और उनके भाई शिवदयाल के देखभाल का दायित्व उनके मामा राधा रमण शुक्ल ने संभाला। 15 वर्ष की आयु मे जब दीनदयाल जी 7वीं कक्षा मे थे तब उनके ऊपर से पितातुल्य मामा श्री राधा रमण जी का भी साया उठ गया। उसके बाद राधा रमण के चचेरे भाई जोकि राजस्थान के अलवर स्टेशन में स्टेशन मास्टर थे, उन्होने दीनदयाल जी की शिक्षा-दीक्षा का दायित्व संभाला।

पंडित जी की शिक्षा दीक्षा

18 नवंबर 1934 को उनका छोटा भाई शिवदयाल भी इस दुनिया से चला गया। इतनी विषम परिस्थितियों के बावजूद दीनदयाल जी हाईस्कूल और इंटरमीडियट दोनों में न केवल प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हुए बल्कि सर्वोच्च अंक प्राप्त किया और क्रमशः सीकर के महाराजा और घनश्याम दास बिड़ला ने उन्हे स्वर्ण पदक, 10 रुपये प्रति माह छात्रवृत्ति तथा 250 रुपए की पुरस्कार राशियां प्रदान की। 1937 में दीनदयाल जी बी.ए. की शिक्षा प्राप्त करने के लिए कानपुर स्थानांतरित हुए । अध्ययन के दौरान उनका संपर्क बाबा साहब आप्टे, दादाराव परमार्थ और वीर सावरकर जैसे लोगों से हुआ। क्रांतिकारियों और समाज उत्थान को समर्पित लोगों से संपर्क ने उन्हे सार्वजनिक जीवन मे चेतना पैदा करने , देश को स्वतंत्र कराने, सेवा और नैतिक सुधार के माध्यम से लोगों को जागरूक करने और भारत के प्राचीन गौरव की पुनर्स्थापना के लिए काम करने के लिए प्रेरित किया। कानपुर मे रहते हुए उन्होने ज़ीरो क्लब बनाया जिसमे वे पढ़ाई मे कमजोर छात्रों को सक्षम बनाने के लिए पढ़ाया करते थे।

1939 में कानपुर से बी.ए. प्रथम श्रेणी मे पास करके दीनदयाल जी एम.ए. करने के लिए सेंट जॉन कालेज , आगरा गए ..प्रथम वर्ष उत्तीर्ण के बाद दीनदयाल जी की ममेरी बहन रामादेवी गंभीर रूप से बीमार पड़ गईं और उपचार के लिए आगरा आई .... इसी बीच दीनदयाल जी की एम.ए. अंतिम वर्ष की परीक्षा भी पड़ गयी किन्तु बहन की देखभाल के लिए उन्होने परीक्षा छोड़ दी। उन्होने अपनी ओर से भरसक प्रयत्न किया किन्तु नियति ने उनकी ममेरी बहन को उनसे छीन लिया। परीक्षा में सम्मिलित ने होने से दीन दयाल को मिल रही छात्रवृत्तियाँ रुक गई और एक बार फिर वह गंभीर आर्थिक दबाव की स्थिति में आ गए , उनके मामा ने उन्हे प्रशासकीय सेवा की प्रतियोगिता मे बैठने का सुझाव दिया, जिसमे वह ने केवल बैठे बल्कि शीर्षस्थ स्थान के साथ सफल भी हुए किन्तु उन्होने नौकरी न करने का निर्णय लिया और बी.टी. करने के लिए प्रयाग चले गए और 1942 में उन्होने यह परीक्षा भी प्रथम श्रेणी मे उत्तीर्ण कर ली।

_202309251217127058_H@@IGHT_420_W@@IDTH_802.jpeg)

राष्ट्र सेवा के लिए स्वयं को किया समर्पित

इसी दौरान दीनदयाल जी के मामा जी ने उन्हे घर वापस आने के लिए पत्र लिखा। वह चाहते थे कि दीनदयाल जी अब अन्य युवको की भांति नौकरी करके वैवाहिक जीवन का निर्वहन करें किन्तु जुलाई 1942 में दीनदयाल जी ने विनम्रता पूर्वक घर वापस न लौटने का निर्णय साझा करते हुए एक पत्र लिखा जो उनकी समाज और देश के प्रति उनकी संवेदना और दायित्वबोध का एक ऐतिहासिक अभिलेख बन गया। प्रत्येक परीक्षा में बिना अपवाद प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण होने वाले दीन दयाल जी ने अपने सारे शैक्षणिक अभिलेख जला दिए ताकि भविष्य में किसी दबाव मे गृहस्थ जीवन अपनाने को विवश न होना पड़े और सदा के लिए स्वयं को राष्ट्र सेवा के लिए समर्पित कर दिया। उन्होने राष्ट्र और समाज सेवा हेतु राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ को चुना।

राष्ट्रधर्म, पांचजन्य और ऑर्गनाइज़र जैसे पत्र पत्रिकाओं का सम्पादन

लगन , परिश्रम , चिंतन और ज्ञान से ओत-प्रोत दीनदयाल जी भारत को एक स्वाभिमानी राष्ट्र के रूप में स्थापित करने के लिए सदैव उठे रहे। इसके लिए उन्होंने राष्ट्रधर्म, पांचजन्य और ऑर्गनाइज़र जैसे पत्र पत्रिकाओं का सम्पादन किया। जब राष्ट्र हित के मुद्दों पर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कांग्रेस मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दिया और भारतीय जनसंघ की स्थापना की तो दीनदयाल जी को राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया। 1967 में वे जनसंघ के अध्यक्ष बने। अपनी ओजस्वी भाषण कला, लेखन, संगठन क्षमता से वे अखिल भारतीय स्तर पर भारतीय मूल्यों पर आधारित राजनीति की मुखर आवाज बनकर उभरे। भारत की एकता , अखंडता, संस्कृति के कुशल चितेरे और गरीबो के उत्थान के लिए दिन रात संकल्पित भारतीय राजनीति के इस सितारे की संदिग्ध परिस्थितियों में 11 फरबरी 1968 को मुगलसराय रेलवे स्टेशन पर मौत हो गयी।

एकात्म मानव दर्शन

एकात्म मानवदर्शन पंडित दीनदयाल उपाध्याय के मुंबई में 22 से 25 अप्रैल, 1965 में चार भागों में दिए गए भाषण का सार है। दीनदयाल जी पूंजीवाद और समाजवाद दोनों विचारधाराओं भारत के लिए अनुपयुक्त और अव्यावहारिक मानते थे। उनका स्पष्ट मानना था कि भारत को सुचारु रूप से चलाने के लिए नीति-निर्देशक सिद्धान्त भारतीय दर्शन के आधार पर ही हो सकता है। वे पश्चिमी जगत मे जन्मे सिद्धांतों के विरुद्ध मानव और समाज को विभाजित करके देखने के पक्षधर नहीं थे। उनके अनुसार मानव अस्तित्व के चार अवयव होते है , शरीर , मन, बुद्धि और आत्मा जिनके माध्यम से जीवन के चार मौलिक उद्देश्यों काम, अर्थ, धर्म और मोक्ष को प्राप्त किया जाता है। इनमें से किसी की भी अवहेलना नहीं की जा सकती किन्तु मनुष्य और समाज के लिए धर्म आधारभूत है और मोक्ष अंतिम लक्ष्य है।

उनका मानना था कि पश्चिमी पूंजीवनदी और समाजवादी सिद्धान्त मात्र शरीर और मन कि आवश्यकताओं की पूर्ति तक ही केन्द्रित हैं इसलिए उनका लक्ष्य मात्र सांसरिक इच्छाओं की पूर्ति और धनार्जन है। जबकि मानव और समाज के सम्पूर्ण विकास के लिए आवश्यक है कि भारतीय दर्शन के चार लक्ष्यों (पुरुषार्थों) के अनुरूप व्यक्ति और समाज की भौतिक और आध्यात्मिक आवश्यकताओ की पूर्ति हो। उन्होंने कहा था कि मनुष्य का शरीर,मन, बुद्धि और आत्मा ये चारों अंग ठीक रहेंगे तभी मनुष्य को चरम सुख और वैभव की प्राप्ति हो सकती है। जब किसी मनुष्य के शरीर के किसी अंग में कांटा चुभता है तो मन को कष्ट होता है। बुद्धि हाथ को निर्देशित करती है कि तब हाथ चुभे हुए स्थान पर पल भर में पहुँच जाता है और कांटें को निकालने की चेष्टा करता है। यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है।

सामान्यत: मनुष्य शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा इन चारों की चिंता करता है। मानव की इसी स्वाभाविक प्रवृति को पं. दीनदयाल उपाध्याय ने एकात्म मानववाद की संज्ञा दी। एकात्म मानववाद में व्यक्ति से परिवार, परिवार से समाज, समाज से राष्ट्र और फिर मानवता और चराचर सृष्टि का विचार किया गया है। ‘एकात्म मानववाद’ इन सब इकाइयों में अंतर्निहित, परस्पर-पूरक संबंध देखता है। भारतीय चिंतन जिस तरह से सृष्टि और समष्टि को एक समग्र रूप में देखता है, वैसे ही पं दीनदयाल ने मानव, समाज और प्रकृति व उसके संबंध को समग्र रूप में देखा।

सामाजिक एकता और समरसता

दीन दयाल जी देश की एकता और अखंडता के लिए सदैव समर्पित रहे। उनका मानना था कि राष्ट्र की निर्धनता और अशिक्षा को दूर किए बिना वास्तविक उन्नति संभव नहीं है। निर्धन और अशिक्षित लोगों की उन्नति के लिए उन्होने अंत्योदय की संकल्पना का सुझाव दिया। उनका कहना था “अनपढ़ और मैले कुचैले लोग हमारे नारायण हैं। हमे इनकी पूजा करनी है यह हमारा सामाजिक दायित्व और धर्म है। जिस दिन हम इनको सुंदर घर बनाकर देंगे , जिस दिन इनके बच्चों को और स्त्रियॉं को शिक्षा और जीवन दर्शन का ज्ञान देंगे जिस दिन हम इनके पैर कि बिवाइयों को भरेंगे और जिस दिन इनको उद्योग धंधों कि शिक्षा देकर इनकी आय को उठा देंगे उस दिन हमारा भ्रातृत्व भाव व्यक्त होगा।

ग्रामों में जहां समय अचल खड़ा है जहां माता पिता अपने बच्चों को बनाने में असमर्थ हैं वहाँ जब तक हम आशा और पुरुषार्थ का संदेश नहीं पहुंचा पाएंगे तब तक हम राष्ट्र को जागृत नहीं कर सकेंगे। हमारी श्रद्धा का केंद्र आराध्य हमारे पराक्रम और प्रयत्न का उपकरण तथा उपलब्धियों का मानदंड वह मानव होगा जो आज शब्दशः अनिकेत और अपरिग्रही है”। उनका यह दृष्टिकोण मात्र लेखन, भाषण और चिंतन तक सीमित नहीं था बल्कि जब वह देश भर में प्रवास के लिए जाते तो वरीयता के आधार पर पर समाज के दबे कुचले लोगों के यहाँ ही ठहरते थे।

जम्मू-कश्मीर और अनुच्छेद 370

दीन दयाल जी नेहरू की कश्मीर नीति के कटु आलोचक थे। कश्मीर पर अनुच्छेद 370 से लेकर 1966 में नेहरू द्वारा पाकिस्तान के साथ जल संधि पर हस्ताक्षर तक दीन दयाल जी समय समय पर आगाह करते रहे किन्तु हठवादी नेहरू ने उनकी एक न सुनी जब भारत सरकार और शेख अब्दुल्ला के बीच समझौता हुआ तो भी दीन दयाल उपाध्याय ने आर्गनाईजर में एक लेख के माध्यम से उसे कश्मीर से भारत के पृथक्करण की बुनियाद बताया था , इसी प्रकार जब नेहरू 1966 में नहर जल संधि पर हस्ताक्षर करने जा रहे थे तब, दीन दयाल जी ने “क्या कश्मीर पर समझौता हितकर रहेगा” शीर्षक से लेख लिखकर सतर्क किया था और कहा था “जहां तक भारत का संबन्ध है कश्मीर के बारे में उसे पाकिस्तान से केवल इसी प्रश्न पर विचार करना चाहिए कि भारतीय भूखंड के उस भाग से वह कब और किस प्रकार हटने वाला है जिस पर उसने भारत के साथ विश्वासघाती आक्रमण कर अवैध कब्जा जमा रखा है”। अपने समय में नेहरू दीन दयाल जी की दूरदृष्टि का लाभ लेने से चूक गए थे , लगभग उसी दृष्टि का प्रयोग करते हुए वर्तमान सरकार ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को ख़त्म कर दिया है और आगे के लिए पाकिस्तान से सम्बन्धों को भी इसी के अनुरूप आगे बढ़ा रही है।

पंडित जी का देश को लेकर आर्थिक विचार

दीन दयाल जी का आर्थिक चिंतन भारत की तत्कालीन वास्तविकताओं पर आधारित था। वे मनुष्य से मनुष्य के बीच बनावटी संबंधो से संतुष्ट नहीं थे। उनका मानना था की एक तरफ शोषण, गरीबी, भुखमरी हो और दूसरी तरफ अर्थतन्त्र का एकाधिकार हो वहाँ मनुष्य का सम्पूर्ण विकास केवल छल है। आर्थिक विषमता का समाप्त करके ही व्यक्ति के सम्मान और प्रतिष्ठा स्थापित की जा सकती है। उनका मानना था कि भारत की अर्थनीति जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं से वंचित लोगों के उत्थान पर केन्द्रित होनी चाहिए। वह विकेंद्रीकृत अर्थव्यवस्था के पक्षधर थे। वह वित्त के एकाधिकार, वितरण में असमानता, जमीन पर आवश्यकता से अधिक नियंत्रण के विरुद्ध थे। वह राजनीति के समान अर्थव्यवस्था में भी व्यक्ति की रचनात्मक क्षमता के विकास के अवसरों की सुनिश्चितता के पक्षधर थे। अर्थ व्यवस्था के क्षेत्र में वह समन्वयवादी थे। वह कहते थे कि हमे न पूंजीवाद चाहिए न समाजवाद बल्कि मनुष्य की प्रगति और प्रसन्नता अर्थव्यवस्था का ध्येय होना चाहिए।

पंडित दीन दयाल उपाध्याय जी ने अपने मौलिक चिंतन , श्रेष्ठ लेखन, पत्रकारिता, प्रभावशाली वक्ता , संगठनकर्ता और जन जुड़ाव के माध्यम से अपनी अंतिम साँसों तक भारत वर्ष की अतुलनीय सेवा की , उनके महान त्याग, संघर्ष और चिंतन के योगदान के लिए यह राष्ट्र सदैव उनका आभारी रहेगा। उनके सपनों का भारत गठित हो और लोग उन्नति को प्राप्त करें , उनके सकल्प और बलिदान के प्रति कृतज्ञ राष्ट्र की ओर से यही सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी।