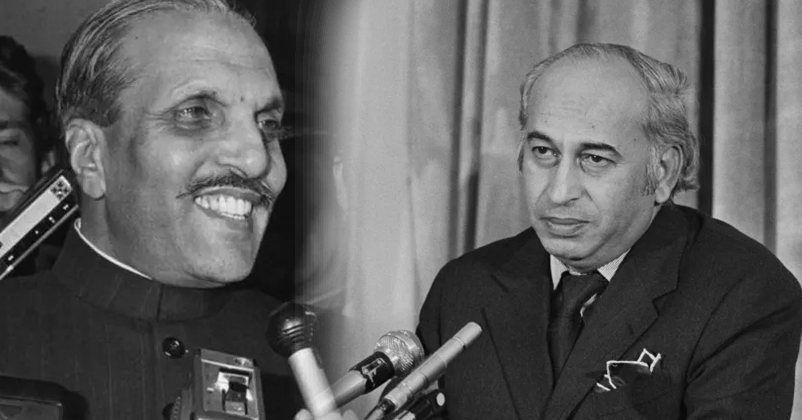

Pakistan : जुल्फिकार भुट्टो ने जिसे बनाया आर्मी चीफ, उसी ने भुट्टो को चढ़ाया फांसी ; जानें इसके पीछे क्या थी वजह

Total Views |

पाकिस्तान की राजनीति में ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो का नाम एक शक्तिशाली नेता के रूप में लिया जाता है। उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी (PPP) की स्थापना की और 14 अगस्त 1973 को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने। लेकिन मात्र चार साल बाद, 5 जुलाई 1977 को जनरल ज़िया-उल-हक़ ने सैन्य तख़्तापलट कर दिया और 4 अप्रैल 1979 को भुट्टो को फांसी पर लटका दिया गया। हालाँकि उनकी मौत के करीब 44 साल बाद पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने भी यह स्वीकार किया है कि उनकी फांसी सही नहीं थी। आज 4 अप्रैल है आज ही के दिन जुल्फिकार भुट्टो को फांसी की सजा हुई थी। लिहाजा इस लेख के जरिये हम भुट्टो की हत्या और पाकिस्तान आर्मी की क्रूरता को जानने का प्रयास करेंगे।

भुट्टो से लेकर फांसी तक का सफर

ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो का जन्म 1928 में एक प्रभावशाली राजनीतिक परिवार में हुआ था। उन्होंने अमेरिका में पढ़ाई की और मात्र 34 वर्ष की उम्र में पाकिस्तान के विदेश मंत्री बने। 1971 में वह पाकिस्तान के राष्ट्रपति बने और शिमला समझौते के जरिए 93,000 पाकिस्तानी युद्धबंदियों की वापसी सुनिश्चित कर अपनी लोकप्रियता बढ़ाई। 1973 में वह पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने।

क्या थी भुट्टो की सबसे बड़ी भूल

1976 में भुट्टो ने जिया-उल-हक़ को पाकिस्तान का सेनाध्यक्ष नियुक्त किया, जबकि वह कई अफसरों से जूनियर थे। यह निर्णय उनकी सबसे बड़ी भूल साबित हुआ। मात्र एक साल बाद 5 जुलाई 1977 को जिया ने तख्तापलट कर भुट्टो की सरकार गिरा दी। 1979 में जिया-उल-हक़ के राष्ट्रपति रहते हुए ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को एक ऐसे मुकदमे में रावलपिंडी की जेल में फांसी दे दी गई, जिस पर लगातार सवाल उठते रहे। इस मामले में भुट्टो के दामाद आसिफ जरदारी ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी और भुट्टो की मौत के करीब 44 साल बाद पाकिस्तान के उच्चतम न्यायालय ने भी मान लिया है कि उनको फांसी देने का तरीका ठीक नहीं था।लेकिन आखिरकार वो मामला क्या था जिसके कारण उन्हें गिरफ्तार किया गया और फिर फांसी ?

10 नवंबर 1974 की रात

10 और 11 नवंबर 1974 की आधी रात, लाहौर के शादमान कॉलोनी में एक मार्क टू कार निकलती है। इसमें चार लोग सवार थे—गाड़ी चला रहे थे युवा अहमद रज़ा कसूरी, उनकी बराबर वाली सीट पर उनके पिता नवाब मोहम्मद अहमद ख़ान कसूरी बैठे थे, और पीछे की सीट पर अहमद ख़ान कसूरी की पत्नी और साली मौजूद थीं। रात करीब साढ़े बारह बजे जब कार शाह जमाल के गोल चक्कर के पास पहुंची, तो अचानक तीन तरफ़ से गोलियों की बौछार शुरू हो गई।

अहमद रज़ा कसूरी ने किसी तरह सिर नीचे करके गाड़ी भगाने की कोशिश की, लेकिन कुछ सेकंड के अंदर ही उनके पिता का सिर उनके कंधे पर गिर पड़ा। बेटे का हाथ ख़ून से सन गया था। हमले के तुरंत बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और अस्पताल में अहमद रज़ा कसूरी से पूछताछ हुई। जब उनसे पूछा गया कि उन्हें किस पर शक है, तो उन्होंने जवाब दिया—"प्रधानमंत्री ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो।" यह सुनकर पुलिस अधिकारी सन्न रह गए।

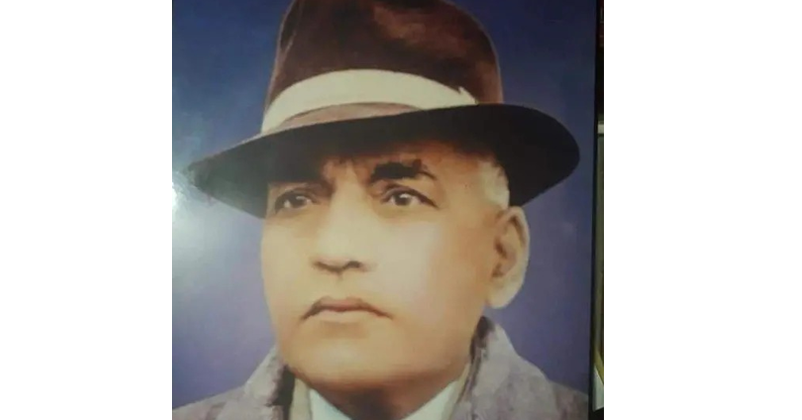

नवाब मोहम्मद अहमद ख़ान कसूरी

अहमद रज़ा कसूरी ने कहा, "भुट्टो पहले भी मुझ पर कई हमले करवा चुके हैं। अब जब मेरे पिता की हत्या हुई है, तो इसकी एफ़आईआर उन्हीं के नाम पर कटेगी।"

सुबह तीन बजे जब डॉक्टर ने अहमद रज़ा कसूरी को उनके पिता की मौत की सूचना दी, तो वह ग़ुस्से में फट पड़े। उन्होंने अस्पताल में मौजूद पुलिस अधिकारियों पर हमला कर दिया। इसके बावजूद, उसी रात उन्होंने अपने पड़ोसी की मदद से एफ़आईआर लिखवाई, जिसमें उन्होंने भुट्टो पर हत्या की साज़िश का आरोप लगाया।

मुकदमे की उलझती गुत्थी

फ़रवरी 1975 में, ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को उनकी ही पार्टी के एक एमएनए के पिता की हत्या की साज़िश रचने के आरोप में नामज़द कर दिया गया। मामले की जांच के लिए लाहौर हाई कोर्ट के जज शफ़ी-उर-रहमान की अध्यक्षता में एक न्यायिक आयोग बना, लेकिन उसकी रिपोर्ट कभी सार्वजनिक नहीं हुई।

1977 में जब जनरल ज़िया-उल-हक़ ने भुट्टो की सरकार को गिराकर मार्शल लॉ लागू किया, तब इस केस को फिर से खोला गया। भुट्टो द्वारा बनाई गई पैरा-मिलिट्री फ़ोर्स "फ़ेडरल सिक्योरिटी फ़ोर्स" पर भी संदेह किया गया। 24 जुलाई 1977 को दो अधिकारियों को गिरफ़्तार किया गया, जिन्होंने मजिस्ट्रेट के सामने जुर्म कबूल किया। इसके बाद कई और गिरफ्तारियां हुईं, और 3 सितंबर को खुद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को भी गिरफ़्तार कर लिया गया। हालांकि, 10 दिन बाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस केएमए समदानी ने उन्हें ज़मानत पर रिहा कर दिया। लेकिन कुछ ही दिनों बाद, उन्हें दोबारा गिरफ़्तार कर लिया गया।

अदालत में मुकदमा और फांसी का फ़रमान

मामला लाहौर हाई कोर्ट में चला, जहां पांच जजों की बेंच ने भुट्टो को हत्या का दोषी करार दिया और उन्हें फांसी की सज़ा सुना दी। भुट्टो ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की, लेकिन वहाँ भी सात में से चार जजों ने उनकी सज़ा बरकरार रखी। आख़िरकार, 4 अप्रैल 1979 को ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी दे दी गई।

क्या यह न्याय था या साज़िश?

पाकिस्तान में आज भी इस मामले को लेकर बहस जारी है। कुछ इसे न्याय मानते हैं, जबकि कुछ इसे जनरल ज़िया-उल-हक़ की राजनीतिक साज़िश करार देते हैं। अब 44 साल बाद पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने भी माना कि भुट्टो को फांसी देने की प्रक्रिया सही नहीं थी। यह फैसला पाकिस्तान की राजनीति और न्याय व्यवस्था पर एक बड़ा सवालिया निशान छोड़ता है। हालाँकि यह बात भी दुनिया से छिपी नहीं है कि कैसे पाकिस्तान की सेना का पाकिस्तान की हुकूमत पर कब्ज़ा है। पाकिस्तानी सेना जब चाहे तख्तापलट करा कर देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या किसी भी अधिकारी जो उनकी विचारों से सहमत नहीं होते उनका नामों निशान इस दुनिया से मिटा देती है। यही कारण है कि पाकिस्तान के इतिहास में अब तक कोई भी वजीरे आला अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर सका है।