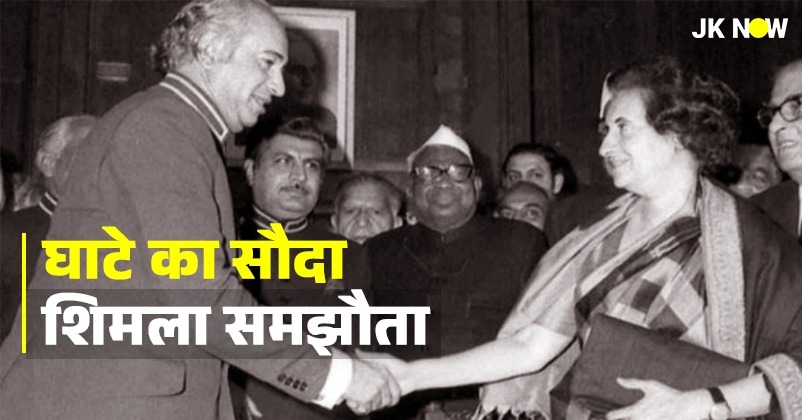

इतिहास के पन्नों में 2 जुलाई 1972 ; कैसे भारत के लिए घाटे का सौदा बना शिमला समझौता ?

2 जुलाई 1972 - भारत की सबसे बड़ी कूटनीतिक चूक?

Total Views |

2 जुलाई 1972, शिमला की ठंडी वादियों में भारत और पाकिस्तान के प्रतिनिधि उस युद्ध के बाद आमने-सामने बैठे थे, जिसने दक्षिण एशिया की राजनीति को हमेशा के लिए बदल दिया था। भारत ने 1971 के युद्ध में पाकिस्तान पर निर्णायक जीत हासिल की थी, जिसके परिणामस्वरूप बांग्लादेश का जन्म हुआ और पाकिस्तान के 93,000 सैनिक भारतीय सेना की हिरासत में थे। यह वह क्षण था, जब भारत इतिहास रच सकता था—जम्मू कश्मीर मुद्दे पर स्थायी समाधान, पाकिस्तान की आक्रामक नीतियों पर लगाम और एक मजबूत दक्षिण एशिया की नींव। लेकिन हुआ इसके ठीक विपरीत।

शिमला समझौते की पृष्ठभूमि:

1971 के युद्ध के बाद भारत के पास कूटनीतिक, सामरिक और राजनीतिक रूप से एक मजबूत स्थिति थी। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि एक निर्णायक शक्ति के रूप में उभर रही थी, वहीं पाकिस्तान टूट चुका था राजनीतिक रूप से भी और मनोवैज्ञानिक रूप से भी। इस पृष्ठभूमि में भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच शिमला में एक महत्वपूर्ण समझौता हुआ, जिसे ‘शिमला समझौता’ कहा गया।

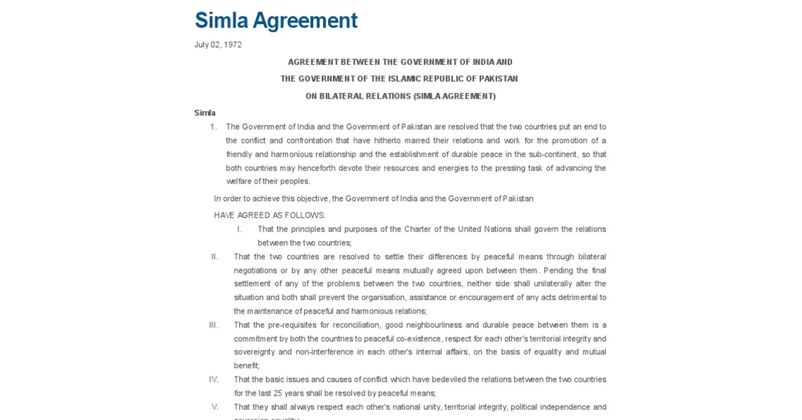

शिमला समझौते की मुख्य बातें:

द्विपक्षीय समाधान की प्रतिबद्धता:

भारत और पाकिस्तान ने तय किया कि सभी आपसी विवाद, खासकर जम्मू-कश्मीर का मुद्दा, केवल द्विपक्षीय बातचीत के जरिए हल किए जाएंगे। किसी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता नहीं होगी।

नियंत्रण रेखा (Line of Control) की स्थापना:

1971 युद्ध के बाद की वास्तविक युद्धविराम रेखा को “नियंत्रण रेखा” का नाम दिया गया और दोनों पक्षों ने इसे मान्यता दी।

युद्धबंदियों की रिहाई:

भारत ने 93,000 पाकिस्तानी युद्धबंदियों को बिना किसी ठोस रणनीतिक रियायत के रिहा कर दिया।

शांति और सहयोग की प्रतिबद्धता:

दोनों देश शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व और आपसी संबंधों को सामान्य करने पर सहमत हुए।

भारत के लिए घाटे का सौदा क्यों बना शिमला समझौता?

1. रणनीतिक लाभ का त्याग:

1971 में भारत के पास एक ऐतिहासिक सामरिक बढ़त थी। हजारों युद्धबंदी, जीता हुआ क्षेत्र और वैश्विक समर्थन। भारत इस स्थिति का उपयोग कर जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर स्थायी हल निकाल सकता था, लेकिन इसके बजाय उसने बिना किसी कड़े शर्त के युद्धबंदियों को छोड़ दिया और भारतीय सेना ने पाकिस्तान के जिस क्षेत्र पर अपना कब्जा जमा लिया था उस क्षेत्र को भी वापस कर दिए। इसके अलावा POJK का मुद्दा भी उसी वक्त हल हो सकता था लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यह रणनीतिक लचीलापन एक ऐसे देश को दिखाना, जो युद्ध में पराजित था, भारत की कूटनीतिक चूक मानी गई।

2. कश्मीर मुद्दे पर अनिश्चितता और अस्पष्टता:

हालांकि समझौते में कहा गया कि जम्मू कश्मीर का मुद्दा द्विपक्षीय स्तर पर सुलझाया जाएगा, लेकिन कोई समय सीमा, ढांचा, या स्पष्ट कार्ययोजना तय नहीं की गई। इसका नतीजा यह हुआ कि पाकिस्तान ने बाद में संयुक्त राष्ट्र और अंतरराष्ट्रीय मंचों पर कश्मीर का मुद्दा बार-बार उठाया, जो इस समझौते की भावना के खिलाफ था।

3. पाकिस्तान की जवाबदेही तय न होना:

शिमला समझौते में पाकिस्तान को न 1971 की आक्रामकता के लिए दोषी ठहराया गया और न ही भविष्य में आतंकवाद या युद्ध जैसी नीतियों पर रोक लगाने की कोई शर्त रखी गई। इसका परिणाम यह हुआ कि 1990 के दशक में पाकिस्तान ने खुलेआम जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को समर्थन देना शुरू कर दिया। ना सिर्फ 1990 के दशक से बल्कि पाकिस्तान अपनी आजादी के बाद से ही जम्मू कश्मीर पर जबरन कब्जा करने के लिए आतंकवाद का सहारा लेता आ रहा है। लेकिन 90 के दशक के बाद से यह घटनाएँ जम्मू कश्मीर में आम हो गईं।

4. युद्धबंदियों की रिहाई: कूटनीतिक गलती?

भारत ने 93,000 पाकिस्तानी युद्धबंदियों को एकतरफा मानवीय कदम के तहत रिहा कर दिया। इस रिहाई को किसी भी राजनीतिक या कूटनीतिक रियायत से नहीं जोड़ा गया। इसके विपरीत, आज तक भारतीय युद्धबंदियों का कोई ठोस रिकॉर्ड या वापसी नहीं हो सकी — जो भारत के लिए एक बड़ी असफलता रही है।

क्या इससे बचा जा सकता था?

1. जम्मू कश्मीर पर सख्त रुख अपनाना चाहिए था:

भारत कश्मीर मुद्दे पर एक स्थायी समाधान की ओर बढ़ सकता था, या तो नियंत्रण रेखा को स्थायी अंतरराष्ट्रीय सीमा में बदलने की पहल करता या पाकिस्तान से स्पष्ट व लिखित समझौता करवाता।

2. पाकिस्तान से गारंटी ली जानी चाहिए थी:

भारत को यह सुनिश्चित करना चाहिए था कि पाकिस्तान आतंकवाद, घुसपैठ और युद्ध की नीति से तौबा करे, और ऐसा करने की सख्त कानूनी शर्तें समझौते में शामिल होतीं।

3. युद्धबंदियों का रणनीतिक इस्तेमाल:

93,000 युद्धबंदियों की रिहाई को जम्मू कश्मीर और POJK जैसे मुद्दे पर ठोस रियायतों से जोड़ा जा सकता था। भारत को यह समझना चाहिए था कि ये बंदी केवल मानवीय विषय नहीं, बल्कि राजनीतिक पूंजी थे।

4. अंतरराष्ट्रीय समुदाय को साथ लेकर दबाव बनाना:

भारत वैश्विक मंचों पर अपनी जीत को नैतिक व राजनीतिक वैधता के रूप में पेश कर, पाकिस्तान पर अधिक दबाव बना सकता था ताकि शिमला समझौता और अधिक संतुलित व ठोस होता।

क्या भारत चूक गया एक ऐतिहासिक मौका?

निश्चित तौर पर शिमला समझौता भारत की अब तक की सबसे बड़ी कूटनीतिक चूकों में से एक माना जाता है। जब पूरी दुनिया भारत को विजेता मान रही थी, तब भारत ने एक शांतिपूर्ण छवि पेश करने की कोशिश में अपनी सामरिक बढ़त को खो दिया।आज जब जम्मू कश्मीर पर पाकिस्तान फिर से अंतरराष्ट्रीय समुदाय का ध्यान खींचने की कोशिश करता है, तब शिमला समझौते की वह पंक्ति—“सभी विवाद द्विपक्षीय स्तर पर सुलझाए जाएंगे”—भारत के लिए एकमात्र ढाल बन जाती है। लेकिन क्या यह काफी है?

निष्कर्ष:

शिमला समझौता एक ऐसा दस्तावेज़ है, जो भारत की उदारता, लेकिन कूटनीतिक शिथिलता का प्रतीक बन गया। यह वह क्षण था, जब भारत इतिहास को अपने पक्ष में मोड़ सकता था, लेकिन वह मौका हाथ से निकल गया। यदि यह समझौता भारत की रणनीतिक इच्छाशक्ति और राजनीतिक चतुराई को दर्शाता, तो शायद आज जम्मू कश्मीर, POJK, आतंकवाद और भारत-पाक संबंधों का चेहरा कुछ और होता।

जो लोग ऑपरेशन सिन्दूर के बाद केंद्र सरकार पर तंज कसते हैं "कि सीज़फायर क्यों हुआ?", "POJK क्यों नहीं लिया?" उन्हें इतिहास के पन्नों में 2 जुलाई 1972 का शिमला समझौता ज़रूर देखना चाहिए। उन्हें समझना चाहिए कि POJK की वापसी सिर्फ और सिर्फ युद्ध के मैदान में ही संभव थी, और आज भी है। शिमला समझौते में जब भारत ने 93,000 पाकिस्तानी सैनिक और 5,000 वर्ग किलोमीटर का जीता हुआ इलाका लौटा दिया तब कोई 'POJK' की बात करने वाला नहीं था!

आज जब भारत ने महज़ एक आतंकी हमले के जवाब में, सीमित और सटीक 'ऑपरेशन सिन्दूर' करके पाकिस्तान के भीतर छिपे आतंक के अड्डों को तबाह किया तो वही लोग सवाल पूछ रहे हैं जो 1971 की निर्णायक जीत के बाद भी पाकिस्तान पर दबाव नहीं बना सके। ऑपरेशन सिन्दूर युद्ध नहीं था लेकिन अगर होता... तो शायद आज इतिहास कुछ और होता। क्योंकि पाकिस्तान खुद जानता है कि सीधी लड़ाई में वह भारत से कभी नहीं जीत सकता। लेकिन दुर्भाग्य ये रहा कि जब भारत के पास 1971 में सुनहरा अवसर था, तब कांग्रेस नेतृत्व ने शांति के नाम पर कश्मीर की स्थायी समाधान की कुंजी पाकिस्तान को लौटा दी।

POJK की चिंता दिखाने वालों से एक सवाल:

अगर कांग्रेस और उसके सहयोगियों को वाकई जम्मू-कश्मीर और POJK की इतनी ही चिंता होती, तो क्या 1947 में पाकिस्तानी सेना का हमला यूं ही छोड़ दिया जाता ? क्या 1972 में शिमला समझौते में पाकिस्तान को बिना शर्त युद्धबंदियों की रिहाई मिलती? क्या कश्मीर मुद्दे को ठोस समाधान की ओर नहीं ले जाया जा सकता था?

आज जब सरकार सीमित सैन्य कार्रवाई कर आतंकवाद के खिलाफ साहसिक कदम उठाती है, तो उसे आलोचना का निशाना बनाना न सिर्फ मूर्खता है, बल्कि इतिहास की अनदेखी भी। अगर भारत को POJK वापस लेना है तो वह भाषणों और आलोचनाओं से नहीं, बल्कि निर्णायक सैन्य और कूटनीतिक रणनीति से ही होगा और ऑपरेशन सिन्दूर उसी रणनीति की एक झलक भर था युद्ध नहीं।