विभाजन विभीषिका जम्मू कश्मीर की त्रासदी 1947-48

Total Views |

1. विभाजन विभीषिका के बाद जम्मू कश्मीर

14 अगस्त का दिन भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास में सिर्फ एक नए देश के जन्म की तिथि नहीं है, बल्कि यह करोड़ों दिलों पर लगे उन घावों की याद भी दिलाती है, जो आज भी भर नहीं पाए हैं। ब्रिटिश साम्राज्य के अंत के साथ 1947 में भारत का विभाजन हुआ, और इसी के साथ इतिहास का एक ऐसा काल शुरू हुआ, जिसमें मानवता ने अपना सबसे भयावह चेहरा देखा। लाखों लोग अपने घर, अपना गाँव, अपनी खेत-खलिहान, और सबसे बढ़कर, अपने परिजनों को खो बैठे। दुनिया अक्सर पंजाब, बंगाल और दिल्ली की विभाजन कहानियाँ सुनती है। पर कुछ नगर, कुछ कस्बे और कुछ गांव ऐसे भी थे, जिनकी त्रासदी इतिहास के पन्नों में पूरी तरह से नहीं दर्ज हो सकी। वे कहानियाँ मानो समय की धूल में दबा दी गईं। ऐसा ही एक भूला हुआ, मगर पीड़ा से भरा अध्याय है, जम्मू-कश्मीर के मीरपुर, मुजफ्फराबाद, भिंबर, राजौरी, कोटली का अध्याय। 1947 में विभाजन के बाद पाकिस्तानी हमलावरों द्वारा जम्मू कश्मीर पर ढाई विभीषिका में 1,000,00 से अधिक निर्दोष हिंदू-सिखों का नरसंहार किया।

मीरपुर नरसंहार

मीरपुर, जो सीधे विभाजन की रेखा पर नहीं था, पाकिस्तान बनने के तुरंत बाद एक योजनाबद्ध आक्रमण, घेराव और नरसंहार का शिकार बना। यह वह स्थान है, जहाँ मनुष्य की क्रूरता की सीमाएँ लांघ दी गईं और सभ्यता की पूरी नींव हिलाकर रख दी गई। यहां जो हुआ, वह केवल एक शहर का पतन नहीं था, बल्कि यह सामूहिक नरसंहार, जबरन विस्थापन, अपहरण और बलात्कार की एक भयावह श्रृंखला थी, जिसने हजारों परिवारों को इतिहास से लगभग मिटा दिया।

14 अगस्त को "विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस" सिर्फ एक तिथि नहीं, बल्कि एक दायित्व है, उन सभी के प्रति, जिन्होंने अपने प्राण, अपना सम्मान और अपना घर खोया। यह हमें यह याद दिलाने का दिन है कि स्वतंत्रता का मूल्य केवल उत्सव तक सीमित नहीं थी; इसमें अनगिनत बलिदान, आँसू और ऐसी कहानियाँ शामिल थीं जो आज भी हमें सिहरने पर विवश कर देती हैं। यह रिपोर्ट, इन कहानियों को आपके सामने रखने का प्रयास है, सच्चाई, तथ्यों और मानवीय संवेदना के साथ, ताकि हम समझ सकें कि क्यों इन घटनाओं को भुलाना मानवता के लिए सबसे बड़ी भूल होगी।

2. मीरपुर: शांति और समृद्धि का स्वर्ग

झेलम नदी के शांत तट पर, हरे-भरे खेतों और ऊँचे-नीचे पहाड़ियों के बीच बसा था मीरपुर, एक ऐसा शहर, जो अपनी अद्वितीय सुंदरता, सम्पन्नता और संस्कृति के लिए जाना जाता था। जम्मू और श्रीनगर के बाद, तीसरा बड़ा महत्त्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र।

मीरपुर अपनी उपजाऊ ज़मीन, अनाज के गोदामों, और लकड़ी व कपड़े के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। स्थानीय हाटों में लाहौर, रावलपिंडी और जम्मू से व्यापारी आते थे। यहां से कृषि उत्पाद, कपड़े और हस्तशिल्प दूसरे शहरों को भेजे जाते थे।

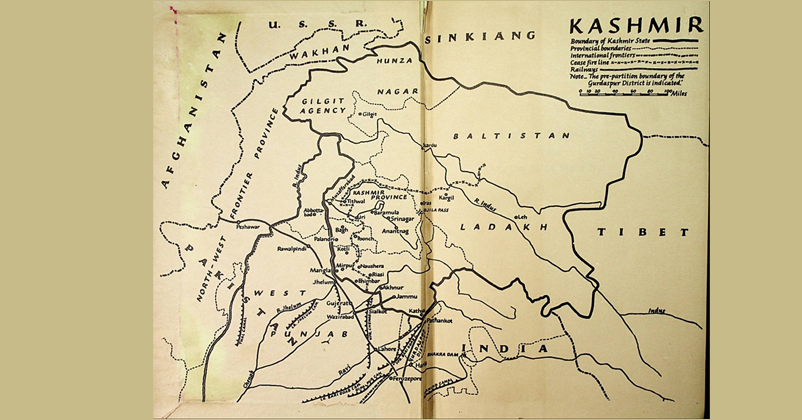

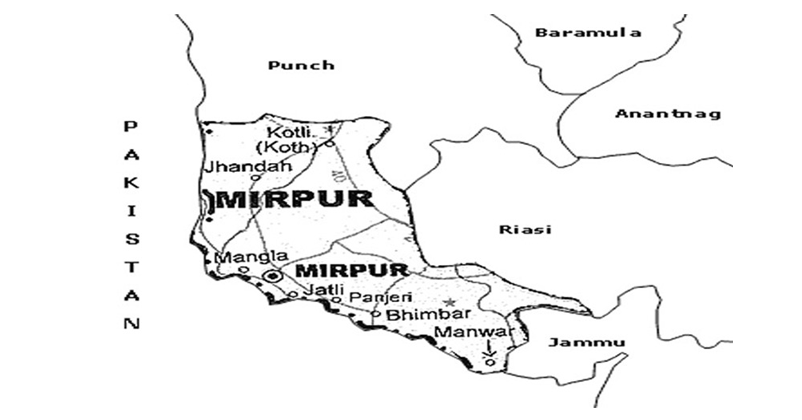

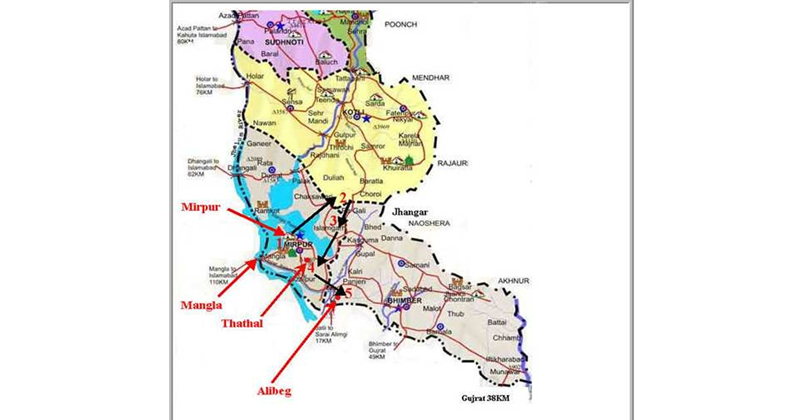

पश्चिम पंजाब (पाकिस्तान) के झेलम, गुजरात और रावलपिंडी ज़िले मीरपुर ज़िले के दक्षिण-पश्चिम हिस्से से लगे हुए थे, और जम्मू-कश्मीर के पुंछ, जम्मू और रियासी ज़िले उत्तर-पूर्वी हिस्से से लगे हुए थे। (नीचे दिया गया मानचित्र देंखे)

मीरपुर शहर, जिले के अन्य शहरों- भिंबर, कोटली, चौमुख, डिडयाल, अलीबेग और झंगड़ से कच्ची सड़कों से जुड़ा था।

1947 में मीरपुर ल्जले का मानगचत्रण

1947 में मीरपुर ल्जले का मानगचत्रण मीरपुर के लोग अपनी मीठी पंजाबी बोली बोलते थे, जिसे "मीरपुरी" कहा जाता था, जम्मू कश्मीर में आज इसे पहाड़ी भी कहा जाता है।

मीरपुर एक बड़ा शिक्षा का भी केंद्र था, यहां आर्य समाज स्कूल, पांधी मिडिल स्कूल के अलावा कई शिक्षण संस्थान थे।

धार्मिक और ऐतिहासिक धरोहर

यहाँ के धार्मिक स्थलों में विशेष महत्व रखता था दमदमा साहिब गुरुद्वारा, जो शहर के उत्तर-पूर्व में एक ऊँचे स्थान पर स्थित था।

* मीरपुर में एक विशाल आर्य समाज मंदिर के अलावा कई प्राचीन मंदिर भी थे, इनमें विशेष रूप से रघुनाथ मंदिर, बाणगंगा मंदिर, और विशाल शिवालय शामिल था।

1960 में मींगला डैम बनने के बाि, मीरपुर के जल-मग्न होने से पहले श्ी रघुनाथ मींदिर के अवशेि

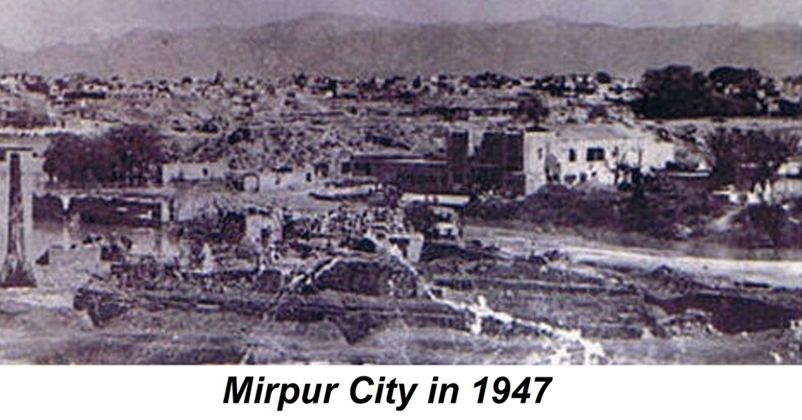

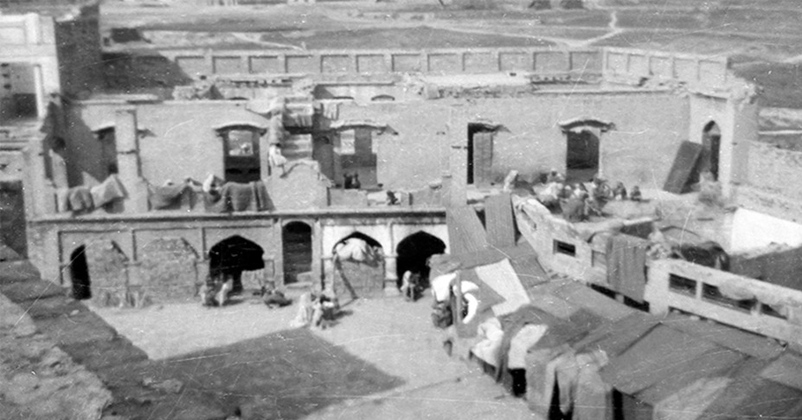

1960 में मींगला डैम बनने के बाि, मीरपुर के जल-मग्न होने से पहले श्ी रघुनाथ मींदिर के अवशेि  1947 में मीरपुर शहर की दुर्लभ तस्वीर

1947 में मीरपुर शहर की दुर्लभ तस्वीर जनसंख्या विभाजन से पहले, मीरपुर की जनसंख्या करीब 15 हजार थी, जिसका लगभग 80% हिस्सा हिंदू और सिख था, जबकि आसपास के ग्रामीण इलाकों में मुस्लिम बहुसंख्यक थे।

सनातन संस्कृति का एक ऐसा संतुलन था, जो बरसों से चला आ रहा था और जिसे कभी किसी ने तोड़ने का प्रयास नहीं किया, लेकिन 1947 में मजहबी कट्टरपन के चलते वहीं संतुलन बिखरने वाला था।

3. विभाजन की आहट और बढ़ता तनाव

1947 की गर्मियाँ, भारत के इतिहास का सबसे निर्णायक मोड़। दिल्ली, लाहौर, कराची, हर बड़े शहर में सत्ता हस्तांतरण की तैयारियां जोरों पर थीं। लेकिन सीमांत क्षेत्रों और छोटे नगरों में यह बदलाव एक असहज चुप्पी और अनदेखी अशांति के साथ अनुभव किया जा रहा था।

मीरपुर के लोग भी समाचार सुन रहे थे, पंजाब में सांप्रदायिक दंगों की लपटें, बंगाल में हिंसा, और पश्चिमी पंजाब से भागते हिंदू-सिख परिवारों की पीड़ादायक कहानियाँ।

यद्यपि, मीरपुर का भौगोलिक स्थान अपेक्षाकृत सुरक्षित माना जा रहा था। शहर सीधे विभाजन रेखा पर नहीं था, और लोग आशा कर रहे थे कि यहाँ तक हिंसा नहीं पहुँचेगी।

14 अगस्त 1947 – दो झंडों की कहानी

* 14 अगस्त को बंटवारे के साथ पाकिस्तान का जन्म हुआ। मीरपुर के पश्चिमी हिस्से में, जहाँ मुस्लिम जनसंख्या अधिक थी, वहाँ अचानक हरे चाँद-सितारे वाले झंडे फहरने लगे।

* यह दृश्य हिंदू और सिख बहुल इलाकों में एक अनकहा असंतोष और असमंजस छोड़ गया।

* अगले ही दिन, 15 अगस्त को भारत की स्वतंत्रता का उत्सव मनाते हुए हिंदू और सिखों ने अपने घरों और दुकानों पर तिरंगे लहराए।

* इसके बाद तेज़ी से बदलती परिस्थितियों में, सितंबर आते-आते मीरपुर के अधिकांश मुस्लिम परिवार अपने घर-बार छोड़कर पश्चिम की ओर यानि पाकिस्तान की ओर चले गए।

* उन्होंने क्यों छोड़ा? कुछ ने कहा कि वे "सुरक्षा" के लिए संबंधियों के पास जा रहे हैं। लेकिन शहर के हिंदू-सिखों को यह एक सोची-समझी साज़िश लगी, आने वाले आक्रमण से पहले की रणनीतिक तैयारी।

अफवाहें और डर की परतें

इस बीच सितंबर आते-आते चारों तरफ़ से आने वाली अफवाहें अब तेज़ हो गई थीं:

* पश्चिम पंजाब, जोकि अब पाकिस्तान का हिस्सा था, यहां के शहरों में, गांवों में हिंदू-सिख बस्तियाँ उजाड़ी जा रही थीं। बंटवारे के बाद पश्चिमी और पूर्वी पाकिस्तान में हिंदू-सिखों के नरसंहार की खबरें मीरपुर भी पहुंच रही थी।

* कभी अफवाह फैलती कि आने वाले सप्ताहों में पाकिस्तानी सेना के जम्मू-कश्मीर के विभिन्न हिस्सों पर धावा बोलेंगे।

लेकिन सभी तरह की सच्ची खबरों और अफवाहों के बीच मीरपुर के लोग आश्वस्त थे, जम्मू कश्मीर भारत में ही रहेगा और डोगरा हिंदू महाराजा हरि सिंह की सेना उनकी रक्षा करेगी। जरूरत पड़ी तो दिल्ली में बैठी भारत सरकार सेना भेजेगी जरूर मीरपुर को बचाने के लिए। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि आने वाले सप्ताहों में राजनीतिक निर्णय कैसे उनके भाग्य की धार बदल देंगे।

धीरे-धीरे आशा, अब डर में बदलने लगी थी। शहर में आने वाले शरणार्थियों की संख्या भी इस डर का प्रत्यक्ष प्रमाण थी।

4. शरणार्थियों की बाढ़ और मीरपुर की मानवीय भूमिका

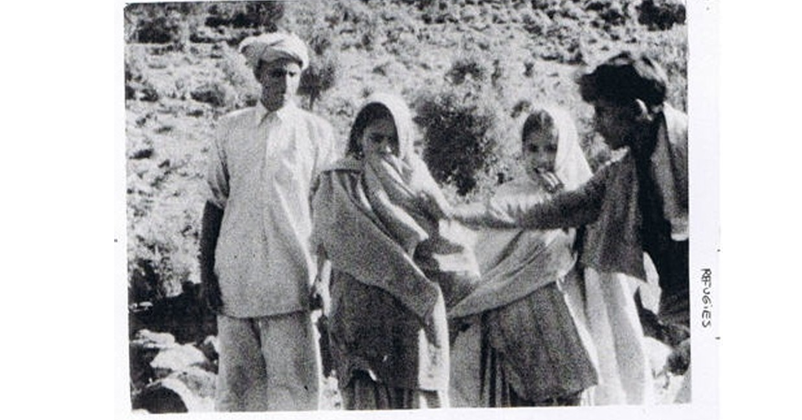

सितंबर 1947 के अंत से लेकर अक्टूबर की शुरुआत तक, मीरपुर का स्वरूप तेजी से बदलने लगा। पश्मिमी पाकिस्तान के मीरपुर जिले की सीमा से सटे, गुजरात और झेलम जिलों के अलावा नॉर्थ-वेस्ट फरंटियर प्रोविंस के शहरों-गांवों से भारी संख्या में हिंदू-सिख परिवार ने पलायन कर मीरपुर में शरण लेना शुरु कर दिया था।

लाहौर के कृष्ण नगर और रावलपिंडी के चोबा भगतन जैसी, जगहों से भी हिंदू-सिख परिवार मीरपुर शरण लेने पहुंच गये थे। इसके अलावा मीरपुर के सबसे नजदीक रेलवे स्टेशन सराय आलमगीर से भी दर्जनों परिवार मीरपुर में आ पहुंचे थे, इस आशा में कि यहां वो पाकिस्तानी हमलावर या मुस्लिम उन्मादी हिंसक दंगाईयों सुरक्षित रहेंगे।

क्यों आया यह सैलाब?

पश्चिम पंजाब के नगरों और गाँवों में हिंदू-सिख बस्तियों पर हमले हो रहे थे, घर जलाए जा रहे थे, और लोग नरसंहार से बचने के लिए भाग रहे थे। मीरपुर तक पहुँचना कई लोगों के लिए सुरक्षित आश्रय का प्रतीक था, क्योंकि यहाँ हिंदू महाराजा हरि सिंह का शासन था। लोग मानते थे, “महाराजा के राज्य में हम सुरक्षित रहेंगे।”

जनसंख्या में अचानक उछाल

* विभाजन से पहले मीरपुर की जनसंख्या लगभग 15,000 थी।

* लेकिन पश्चिमी पाकिस्तान से पलायन करके आये शरणार्थियों के चलते अक्टूबर के मध्य तक जनसंख्या बढ़कर करीब 25,000 तक हो गई।

मानवीयता का उदाहरण

मीरपुर के निवासियों ने इन बेघर, विस्थापित शऱणार्थियों का स्वागत पूरे हृदय से किया।

* आर्य समाज मंदिर और दमदमा साहिब गुरुद्वारा अब शरण स्थलों में बदल गए।

* स्कूल, पंचायत भवन और कई निजी मकान रातों-रात राहत शिविर बन गए।

* युवा वॉलंटियर्स दिन-रात शरणार्थियों के भोजन, पानी और कपड़ों का प्रबंध करने में जुटे रहे।

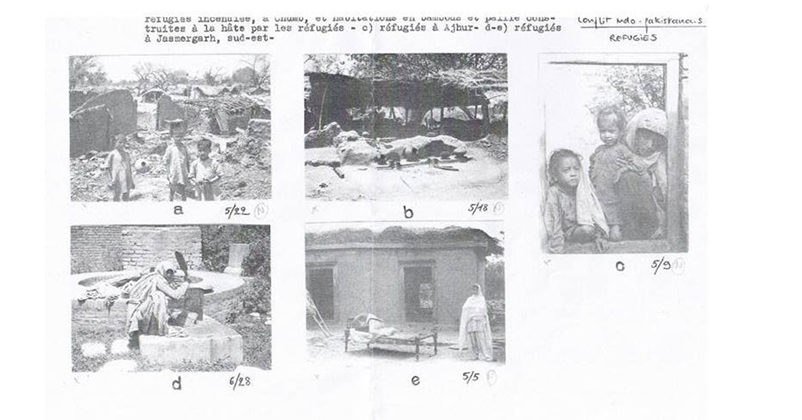

पश्चिमी पाकिस्तान से पलायन कर शरणार्थी शिविर में सिख शरणार्थी

मिथ्या आशा का सहाराnशहर के लोग और शरणार्थी, दोनों मानते थे कि:

* भारतीय सेना शीघ्र उनकी रक्षा के लिए पहुँचेगी।

* पाकिस्तानी हमलावर दस्तों की हिंसा यहाँ नहीं आएगी।

* मीरपुर, जम्मू की ओर जाने वाले मार्ग पर होने के कारण, एक सुरक्षित क्षेत्र के रूप में बना रहेगा।

परिवारों की वापसी

कई ऐसे परिवार जो पहले लाहौर, झेलम या सराय आलमगीर जैसे शहरों में रहते थे, वे भी मीरपुर लौट आए थे यह सोचकर कि यहाँ अपने समुदाय और अपनी सरकार के बीच सुरक्षित रहेंगे।

अक्टूबर, 1947 के दूसरे पखवाड़े में, पाकिस्तानी हमलावरों ने जब मीरपुर के आसपास के गांवों पर हमला कर दिया, तो भारी संख्या में आसपास के गांव-कस्बों; जंजीत, ददयाल, मंगला, पिंडी सभरवाल, समवाल, रत्ता गांव के अलावा अलीबेग, भिंबर, कोटली जैसे स्थानों ने भी शरणार्थियों ने मीरपुर को शरणस्थली बना लिया था। लेकिन यह सुरक्षा मात्र भ्रम थी, कुछ ही दिनों बाद यह शहर खुद सबसे बड़े निशाने पर था।

मीरपुर, जो दूसरों के लिए शरण स्थल बना था, अब धीरे-धीरे एक भूगोलिक फँसा हुआ द्वीप बन रहा था, चारों और से संकट का घेरा कसता जा रहा था।

5. घेराबंदी और आशाओं का टूटना

अक्टूबर 1947 के अंत तक, मीरपुर की स्थिति बदल चुकी थी। शहर, जो कभी शांति और सामूहिकता का प्रतीक था, अब भय, अशांति और अनिश्चितता के वातावरण में कैद हो गया था।

पाकिस्तानी हमलावर न केवल मीरपुर के आसपास के गाँवों में सक्रिय हो गए थे, बल्कि उन्होंने शहर की ओर आने-जाने वाले सभी मुख्य मार्गों पर कब्जा करना शुरू कर दिया।

* पश्चिम से आने वाले मार्ग पहले ही बंद हो चुके थे।

* ददयाल जैसे समीपवर्ती नगरों से बसों में सवार होकर शरणार्थियों के आगमन का क्रम भी रुक गया।

* उत्तर की ओर जम्मू से जुड़ने वाला इकलौता सड़क मार्ग भी शत्रु के नियंत्रण में चला गया।

नवंबर, 1947 के पहले सप्ताह तक, पाकिस्तानी हमलावरों ने मीरपुर शहर को जोड़ने वाले सभी मार्गों पर नियंत्रण में ले लिया था, जिसके नतीजे में अब मीरपुर का बाकी दुनिया से सीधा संपर्क टूट गया था।

आपूर्ति पर संकट

खाद्यान्न, पानी, और औषधियों की कमी धीरे-धीरे विकराल होने लगी। पहले जो राशन गाँवों और नगरों से आता था, वह अब पूरी तरह बंद हो गया। पानी के स्रोत भी असुरक्षित होने लगे, क्योंकि बाहर निकलना जान जोखिम में डालना था। अस्पतालों में भंडार समाप्त होने लगा।

26 अक्टूबर से 18 नवंबर तक मीरपुर के चारों ओर पाकिस्तानी घेराबंदी सख्त होती जा रही थी और रेडियो पर कोई अच्छी खबर नहीं आ रही थी। 18 नवंबर को भारत के गृह मंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल का एक रेडियो प्रसारण हुआ। पटेल ने घोषणा की कि भारत मीरपुर शहर को बचाने के लिए भारतीय सेना की चार बटालियन भेज रहा है।

मीरपुर के नागरिक भारतीय सेना से मदद की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन सेना 19 नवंबर को झंगड़ पहुँची और फिर कोटली के हिंदू और सिखों को बचाने के लिए वहां मोड़ दी गई, क्योंकि जम्मू के प्रमुख नेता और शेख अब्दुल्ला के समर्थक कर्नल बलदेव सिंह पठानिया वहाँ फंसे हुए थे। भारतीय सेना मीरपुर की ओर आगे नहीं बढ़ सकी क्योंकि पाकिस्तानी सेना ने झंगड़ से मीरपुर शहर तक जाने वाले मोटर मार्ग पर कब्जा कर लिया था। मीरपुर में लोग झंगड़ से दूर से तोपों की आवाज सुन सकते थे और फिर भी उम्मीद कर रहे थे कि भारतीय सेना जल्द आएगी।उन्हें इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि जल्द ही उनके शहर में एक विनाशकारी त्रासदी घटने वाली थी।

6. नेहरू-अब्दुल्ला और गांधी का धोखा और नेतृत्व की उदासीनता

यह घेराबंदी केवल शहर को नहीं, बल्कि लोगों के मनोबल को तोड़ने लगी थी और सबसे दुखद बात यह थी कि दूर बैठे नेता, उनकी पीड़ा के प्रति लगभग मौन थे।

धरम मित्तर गुप्ता ‘मीरपुरी’ की पुस्तक “My Jammu & Kashmir – 1947 – A Forgotten History”,

मेहर चंद महाजन (15 अक्टूबर 1947 से 15 मार्च 1948 तक जम्मू और कश्मीर के प्रधानमंत्री रहे। उनकी पत्नी मीरपुर की थीं और उनके कई रिश्तेदार मीरपुर में मारे गए), की पुस्तक “Looking Back”,

और प्रोफेसर बलराज माधोक (जो बाद में भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष बनें) की पुस्तक “Kashmir, the Storm Center of the World” में विस्तार से वर्णन किया गया है कि कैसे पंडित नेहरू, महात्मा गांधी और शेख अब्दुल्ला की कायराना निष्क्रियता ने मीरपुर समेत आसपास के क्षेत्र में फंसे हजारों हिंदू-सिख परिवारों के साथ सबसे बड़ा धोखा किया था औ उन्हें कैसे मौत के मुंह में अकेला छोड़ दिया था।

“जम्मू शहर में काम करने वाले कई मीरपुरी लोग अपने परिवारवालों को लेकर बहुत चिंतित थे, जो मीरपुर के घिरे हुए शहर में फंसे हुए थे। जम्मू के मीरपुरी लोगों ने अपने राजनीतिक नेताओं और विधायकों (MLA) से संपर्क किया। इनमें जम्मू के विधायक प्रेमनाथ डोगरा और मीरपुर के हिंदू विधायक (हिंदू महासभा के) रामलाल चौधरी खास तौर पर सक्रिय थे।

जम्मू के जिन मीरपुरी लोगों ने इसमें भाग लिया, उनमें हंसराज गुप्ता (जो जज के कोर्ट में क्लर्क थे) और यशपाल गुप्ता (जम्मू-कश्मीर सेना में जूनियर कमीशंड अफसर) भी शामिल थे। उन्होंने प्रोफेसर बलराज मधोक से भी मुलाकात की, जो जम्मू-कश्मीर के बड़े हिंदू नेता थे और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) व जम्मू की प्रजा परिषद पार्टी से जुड़े हुए थे। (बाद में प्रो. मधोक अखिल भारतीय जनसंघ, आज की भारतीय जनता पार्टी – BJP, के अध्यक्ष भी बने)

शेख अब्दुल्ला का इंकार

जम्मू के मीरपुरी लोगों ने इन बड़े नेताओं से गुहार लगाई की कि वे अपने प्रभाव से मीरपुर में भारतीय सेना की मदद भेजवाएं। विधायक कई बार शेख अब्दुल्ला से मिले, लेकिन उन्होंने मीरपुर में फौज भेजने से इनकार कर दिया, क्योंकि उनका ध्यान पाकिस्तान से कश्मीर घाटी को मुक्त कराने पर ज्यादा था।

13 नवंबर को, रामलाल चौधरी, जम्मू के कुछ अन्य विधायक और जम्मू-कश्मीर के प्रधानमंत्री एम.सी. महाजन, पंडित नेहरू से मिलने दिल्ली गए। लेकिन पंडित नेहरू ने मीरपुरी प्रतिनिधिमंडल से मिलने से मना कर दिया और सिर्फ एम.सी. महाजन से ही बात की, जो पहले भी उनसे कई बार मिल चुके थे लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला था।

महाजन ने नेहरू से याचना की कि पाकिस्तान कब्जे वाले क्षेत्रों में फंसे करीब एक लाख हिंदू और सिखों को भारतीय सेना की मदद से बचाया जाए। नेहरू ने सख्त लहजे में कहा कि वे इस बारे में पहले ही शेख अब्दुल्ला से बात कर चुके हैं और महाजन को सीधे उन्हीं से बात करनी चाहिए।

महाजन ने नेहरू को बताया कि शेख अब्दुल्ला ने सेना भेजने से मना कर दिया है और महाजन ने चेतावनी दी कि अगर भारतीय सेना ने हस्तक्षेप नहीं किया तो पाकिस्तान के लोग एक लाख से ज्यादा हिंदू और सिखों का कत्ल कर देंगे। नेहरू ने साफ कह दिया कि वे मीरपुर को खाली कराने के लिए और भारतीय सैनिकों की बलि नहीं देंगे, और कहा कि जैसे लाखों हिंदू और सिख पाकिस्तान से पलायन कर चुके हैं, वैसे ही मीरपुरी लोग भी जम्मू-कश्मीर आ जाएं।

ये सुनकर महाजन ने पूछा, "तो क्या हमें पाकिस्तान जाकर वहां के प्रधानमंत्री लियाकत अली खान से मिलना चाहिए, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री (नेहरू) और जम्मू-कश्मीर के मुख्य इमरजेंसी अफसर को मीरपुर और आसपास के क्षेत्रों में फंसे हिंदुओं-सिखओं को बचाने में कोई दिलचस्पी नहीं है?"

ये सुनकर नेहरू गुस्से में आ गए और महाजन और उनके साथियों से कहा — "दफा हो जाओ!"

दिल्ली की यात्राएँ और असफलता

उसी दिन, प्रतिनिधिमंडल ने भारत के उपप्रधानमंत्री और गृह मंत्री, सरदार पटेल से मुलाकात की। सरदार पटेल ने उनकी परेशानी समझी, लेकिन साफ कहा कि वे कुछ नहीं कर सकते क्योंकि जम्मू-कश्मीर का मामला सीधे प्रधानमंत्री (नेहरू) देख रहे थे। पटेल ने उन्हें सलाह दी कि वे महात्मा गांधी से मिलें और फिर नेहरू से बात करें, जो 15 नवंबर को जम्मू आने वाले थे।

प्रतिनिधिमंडल गांधी जी से मिला, लेकिन उनसे भी कोई मदद नहीं मिली। गांधी जी ने कहा कि भारतीय सेना मीरपुर नहीं जा सकती क्योंकि रास्ता बर्फ से ढका हुआ है। जब लोगों ने बताया कि मीरपुर में कभी बर्फ नहीं पड़ती, तो गांधी जी ने कहा कि "रास्ते" बर्फ से ढके हैं।

थके-हारे और निराश होकर वे जम्मू लौट आए। 15 नवंबर को, हजारों लोग जम्मू हवाई अड्डे पर नेहरू से मिलने पहुंचे, लेकिन नेहरू ने किसी से मिलने से मना कर दिया और सीधे कश्मीर घाटी के अग्रिम मोर्चों का जायजा लेने चले गए।

नवंबर 1947 में, मेहर चंद महाजन ने फिर नेहरू से मुलाकात की और अपनी किताब "Looking Back" में लिखा कि:

"हमने प्रधानमंत्री (नेहरू) से गुज़ारिश की कि हमें हथियार-गोलाबारूद, चार पैदल सेना की बटालियन, एक बख़्तरबंद यूनिट और कुछ टैंक दिए जाएं। प्रधानमंत्री ने सेनाध्यक्ष (C-in-C) और चीफ़ ऑफ़ जनरल स्टाफ को बुलाया। रात के खाने के बाद उनमें से एक ने नेहरू के घर आकर तीन घंटे तक बैठक की। सेना के अधिकारी ने कहा कि हमारे लिए हथियार देना संभव नहीं है और जिन बटालियनों की हमें ज़रूरत है, वे हिंदू और सिखों को खाली कराने के काम में लगी हैं।

मैंने प्रधानमंत्री के घर पर धरना देना जारी रखा और आखिरकार एक गोरखा बटालियन को हवाई जहाज से जम्मू भेजने और दूसरी बटालियन को सड़क से भेजने की मंज़ूरी मिल गई। लेकिन इससे पहले कि ये बटालियन मीरपुर की मदद के लिए पहुंच पातीं, पाकिस्तानियों ने शहर पर कब्जा कर लिया, कई लोगों की हत्या कर दी और सारा सामान लूट लिया। लोग जान बचाकर भागे, कुछ ही किसी तरह जम्मू पहुंच सके।

ज्यादातर जवान और प्रभावशाली लोग या तो हमलावरों द्वारा या पाकिस्तानियों के हाथों मारे गए। मेरे कई करीबी रिश्तेदार भी मारे गए क्योंकि वे समय रहते भाग नहीं पाए।"

मीरपुर को बचाने की आखिरी कोशिश

23 नवंबर को, जम्मू-कश्मीर के प्रमुख हिंदू नेता प्रेमनाथ डोगरा और प्रोफेसर बलराज मधोक ने जम्मू में भारतीय सेना के ब्रिगेडियर परांजपे से मुलाकात की और मीरपुर में फौजी मदद भेजने की अपील की। ब्रिगेडियर परांजपे ने उनकी चिंता को समझा, लेकिन कहा कि वे मजबूर हैं, क्योंकि सेना के जनरलों के आदेश के मुताबिक, जम्मू-कश्मीर में कहीं भी सेना भेजने से पहले शेख अब्दुल्ला से अनुमति लेना जरूरी था। उन्होंने यह भी बताया कि पंडित नेहरू 24 नवंबर को जम्मू होते हुए श्रीनगर जा रहे हैं, तो वे उनसे मिलकर शेख अब्दुल्ला को निर्देश देने के लिए कहें।

24 नवंबर को, डोगरा और मधोक जम्मू हवाई अड्डे पर नेहरू से मिले और फिर से मीरपुर की गंभीर हालत बताई। उन्होंने तुरंत सेना भेजने की गुज़ारिश की। लेकिन नेहरू गुस्से में आ गए और चिल्लाते हुए कहा कि वे शेख अब्दुल्ला से बात करें। प्रो. मधोक ने कहा कि शेख अब्दुल्ला को जम्मू प्रांत की कोई परवाह नहीं है और सिर्फ नेहरू ही मीरपुर के लोगों को बचा सकते हैं। लेकिन नेहरू ने उनकी बात अनसुनी कर दी और कोई मदद नहीं भेजी।

25 नवंबर को, पाकिस्तानी सेना ने भारी तोपखाने से मीरपुर के किले का पिछला दरवाज़ा तोड़ दिया। जम्मू-कश्मीर की सेना और स्थानीय अफसरों का मनोबल टूट गया और वे बिना नागरिकों को निकालें, पीछे हट गए। लोग घबराकर भागने लगे। बीच-बीच में हमलावर पाकिस्तानियों से मुठभेड़ हुई, लेकिन ये लड़ाइयाँ जल्दी ही भगदड़ में बदल गईं और फिर भयानक नरसंहार में।

मीरपुर का यह कत्लेआम, संख्या की दृष्टि से, भारत में 1398 में तैमूरलंग (चंगेज़ ख़ान का वंशज) द्वारा दिल्ली में किए गए नरसंहार के बाद दूसरा सबसे बड़ा नरसंहार था।

7. मीरपुर नरसंहार: 25 नवंबर 1947 का काला दिन

25 नवंबर 1947, यह तिथि मीरपुर के इतिहास में काले अक्षरों से दर्ज है। पूरा राष्ट्र स्वतंत्रता के बाद इस दिन पहली दीवाली मना रहा था, लेकिन मीरपुर और आसपास के हिंदू-सिख बहुत गांवों में मातम का अंधेरा था। यह वह दिन था, जब महीनों से घिरा शहर अंततः टूट गया और उसके साथ टूट गया वहाँ के सहस्रों लोगों का जीवन, आशा और घर-परिवार।

24 नवंबर की रात से ही पाकिस्तानी हमलावर सैनिक शहर पर भारी बमबारी कर रहे थे।

* आधी रात को दुश्मन-पाकिस्तानियों ने शहर पश्चिमी हिस्से में घुसपैठ करने में सफल रहे और यहां घरों में आग लगानी शुरू कर दी।

इसके बाद हमलावरों ने आर्य समाज मंदिर और पांधी मिडिल स्कूल, जहाँ हजारों शरणार्थी आश्रय लिए हुए थे, को भी निशाना बनाया और दोनों स्थानों को आग के हवाले कर दिया। बच्चों की रोने की आवाजें तोपों और गोलियों की गूँज में भी स्पष्ट सुनाई दे रही थीँ। चारों तरफ चीत्कार मची हुई थी।

शवों का शहर

सुबह 10 बजे तक, पश्चिमी मीरपुर जलाकर खाक कर दिया गया था, यहां हमलावरों ने जमकर लूटपाट मचाई, फिर शहर के बाकी इलाके की तरफ आगे बढ़ गये।

इस हमले के बीच जो सक्षम थे, जवान थे, उन्होंने भागने की कोशिश की और जो बुजुर्ग थे, असहाय थे, वो अपने ही जलते घर में फँसकर मर गए। बूढ़े, बीमार और छोटे बच्चे, जो भाग नहीं पाए, वे जलती छतों और गिरती दीवारों के नीचे दबकर मारे गये।

दुश्मन हमलावरों ने जिसको सामने पाया गोलियों से, तलवारों से मार डाला, और लड़कियों को अगवा कर लिया। कुछ लोगों ने अंतिम क्षण तक मोर्चा संभाले रखा।

कुछ साहसी परिवारों में वरिष्ठों ने अपनी हवेली व घरों की छत से गोलीबारी करते हुए महिलाओं और बच्चों को भागने का समय दिया।

शहर के उत्तर-पूर्वी इलाके में स्थित गुरुद्वारा दमदमा साहिब और सैनिक छावनी में हजारों शरणार्थी इकठ्ठा हो गये थे, पूरे मीरपुर शहर में मकानों, दुकानों, मंदिरों और बाजार को आग के हवाले करने बाद, पाकिस्तानी हमलावर गुरुद्वारा दमदमा साहिब की तरफ बढ़े। यहां भी वहीं आगजनी और नरसंहार जारी रहा। सैंकड़ों महिलाओं ने आत्मरक्षा में स्वयं ही अपनी जान ले ली, या दुश्मनों के हत्थे चढ़ने के बजाय अपने परिवारजनों के हाथ ही मौत को स्वीकारना बेहतर समझा।

48 घंटों के दौरान पाकिस्तानी हमलावरों ने 10-12 हजार हिंदू-सिखों का नरसंहार किया। इस नरसंहार के बीच हजारों परिवार, अंधाधुंध होकर मीरपुर से जम्मू-झंगड़ की ओर अपनी जान बचाने के लिए भाग निकलने में सफल रहे, लेकिन पाकिस्तानी हमलावर अब भी उनके पीछे थे।

8. जौहर और सम्मान की रक्षा के लिए आत्मबलिदान

मीरपुर के पतन के बाद, चारों ओर अराजकता और रक्तपात का वातावरण था। जो लोग भाग नहीं सके, वे दुश्मनों की पकड़ में आ गए। विशेष रूप से महिलाएँ सबसे बड़े खतरे में थीं। उनके सामने सिर्फ दो विकल्प थे, अपहरण और अपमान का भय, या फिर मर कर भी सम्मान बचा लेना।

जौहर की परंपरा, मजबूरी की त्रासदी

भारतीय इतिहास में जौहर की घटनाएँ अक्सर आक्रांता मुगल और तुर्क आक्रमणों के दौर में दर्ज हैं, जब महिलाएँ आग, कुएँ या नदी में कूदकर आक्रमणकारियों से बचने के लिए अपना बलिदान दे देती थीं। उदाहरण के लिए, 13वीं शताब्दी में चित्तौड़ साम्राज्य में रानी पद्मिनी के साथ 16,000 हिंदू महिलाओं ने जौहर किया था, और यह परंपरा मसाडा (इज़राइल) में यहूदी नागरिकों के सामूहिक आत्म-बलिदान के समान थी।

मीरपुर और आसपास के गाँवों में नवंबर 1947 की रातों में यह परंपरा वास्तविकता बन गई।

यह कोई महिमामंडन करने वाली घटना नहीं थी, बल्कि वह आखिरी, दर्दनाक विकल्प था, जब जीवन से अधिक इज्ज़त की रक्षा को जरूरी समझा गया।

• बाल के. गुप्ता द्वारा लिखित Forgotten Atrocities: Memoirs of a Survivor of the 1947 Partition of India, पुस्तक में दर्जनों भयावह-दर्दनाक किस्से दर्ज हैं-

o लछमन दास भसीन ने अपनी बेटियों और पत्नी का गला स्वयं घोंट दिया, ताकि वे दुश्मनों के हाथ न लगें।

o लेखक बाल के. गुप्ता की पत्नी के चाचा मदनलाल ने अपनी गर्भवती पत्नी को दुपट्टे से मार डाला।

o कई पिताओं और भाइयों ने आँसू पीकर, काँपते हाथों से अपनी बहनों और बेटियों का अंत कर दिया, क्योंकि वे जानते थे कि आगे उनके लिए कैसी यातना इंतज़ार कर रही है।

o 26 नवंबर की रात, मीरपुर के पास ही अकालगढ़ गाँव में तीन महिलाएँ, बसंत देवी, इंद्रावती और शांति देवी (डॉ. नानकचंद गुप्ता की पत्नी), जलते अलाव में कूद पड़ीं।

o इंद्रावती वहीं दम तोड़ दिया, बसंत देवी और शांति देवी को सैनिकों ने बाहर खींच लिया, लेकिन वे भी गंभीर रूप से जलकर घायल चुकी थीं।

झेलम की लहरों में छलाँग

मीरपुर से बचकर भागे हिंदू-सिखों को जब पाकिस्तानी हमलावरों ने रास्ते में पकड़ लिया, 28 नवंबर की आधी रात जब अलीबेग के रास्ते पर बंदियों का कारवाँ एक पुल पर पहुँचा, सैकड़ों हिंदू महिलाएँ और युवतियाँ अपहरण और बलात्कार से बचने के लिए झेलम की तेज़ धारा में कूद गईं।

• पानी में लाशें तैर रही थीं। कई माताओं ने पहले अपने बच्चों को लहरों में फेंका, फिर खुद कूद पड़ीं।

कुओं का मौन दर्द

मीरपुर और इसके आस-पास के गाँवों के लगभग हर कुएँ में उस समय महिलाओं के शव थे, यह उन हज़ारों महिलाओं का मौन प्रमाण था, जिन्होंने अपमान से बचने के लिए अपनी जान दे दी।

उस समय महिलाओं का बलिदान केवल व्यक्तिगत नहीं था, वह एक सामुदायिक आर्तनाद था, जिसने भविष्य की पीढ़ियों पर गहरा निशान छोड़ दिया।

9. अकथनीय अत्याचार, महिलाओं और बच्चों पर जुल्म

मीरपुर पर कब्ज़े के बाद वह हुआ जो किसी भी सभ्य समाज की कल्पना से परे था। वे महिलाएँ और बच्चे, जो जौहर या आत्महत्या के ज़रिए अपमान से बच नहीं पाए थे, उन्हें एक ऐसे नर्क का सामना करना पड़ा जहाँ इंसानियत पूरी तरह मर चुकी थी।

व्यापार बन चुकी थी इज्ज़त

करीब 5,000 महिलाओं और युवतियों का मीरपुर से अपहरण हुआ।

• उन्हें रावलपिंडी, झेलम और पेशावर तक के बाज़ारों में 10 से 20 रुपये की मामूली ‘कीमत’ में बेच दिया गया।

• कुछ को और दूर, उत्तर-पश्चिम सीमांत प्रांत (NWFP) और अफ़ग़ानिस्तान की कबायली बस्तियों में भी ले जाया गया, जहाँ हिंदू-सिख लड़कियों को रखने और बेचने के ‘कैंप’ मौजूद थे।

• 13 वर्षीय चंदर कांता, जिसे अकालगढ़ से पकड़ा गया, को एक महीने तक जबरन ‘शादी’ के नाम पर क़ैद रखा गया। एक अन्य 16 वर्षीय पीड़िता विरानवती ने रेडक्रास को बताया कि लगभग 4,500 लड़कियाँ पठानों के क़ब्ज़े में चली गईं, उसे धमकी दी गई कि अगर भारत लौटने की इच्छा जताई तो जान से मार दिया जाएगा। रेडक्रॉस ने कुछ सामाजिक संगठनों और भारत सरकार के प्रयासों से साथ मिलकर हजारों महिलाओं को दुश्मन की कैद से मुक्त कराने का संघर्ष जारी रखा।

• लेकिन 1954 में अपहृत महिलाओं को वापस लाने के प्रयास बंद कर दिए गए। कई महिलाएँ वहीं, अपने अपहरणकर्ताओं के साथ, जीवन भर कैद रहीं, उनकी कहानी कभी दर्ज नहीं हो सकी।

सामूहिक उत्पीड़न

• कई महिलाओं के साथ उनके पिता, भाई या बच्चे के सामने बलात्कार किया गया, ताकि परिवार की आत्मा को तोड़ा जा सके।

• कुछ के स्तन काट दिए गए, और उन्हें नग्न कर सड़कों पर घुमाया गया, यह सिर्फ शारीरिक नहीं, बल्कि मानसिक और सांस्कृतिक हत्या थी।

• अपहरण का प्रतिरोध करने वाली किसी भी महिला या पुरुष को तलवार, भाले या गोली से मार दिया गया।

• बड़ी संख्या में महिलाओं को इस्लाम कबूलने और जबरन विवाह करने पर मजबूर किया गया।

• सिख पुरुषों को उनके केश पकड़कर बुरी तरह घुमाया और पीटा जाता, जब तक कि वे बेहोश न हो जाएं, और फिर मार डाला जाता। कई बच्चों ने अपने माता-पिता को अपनी आँखों के सामने मरते देखा।

• अनाथ बनने वाले बच्चों को अक्सर गुलाम की तरह बेच दिया जाता या भीख मंगवाने के लिए इस्तेमाल किया जाता।

जीवन से भी बदतर कैद

जो महिलाएँ अलीबेग जैसी जेलों में लाई गईं:

• उनकी नग्न तलाशी ली जाती। रहने की जगह इतनी तंग होती कि सोना-जागना संभव न हो।

• दूषित पानी, नगण्य भोजन, और कड़ाके की ठंड में बिना कपड़ों के रहना पड़ता। एक महिला ने जेल में बच्चे को जन्म दिया, लेकिन चिकित्सकीय सुविधा न होने के कारण नवजात कुछ दिनों में मर गया।

10. बंदी शिविरों का नर्क – अलीबेग जेल का भयावह सच

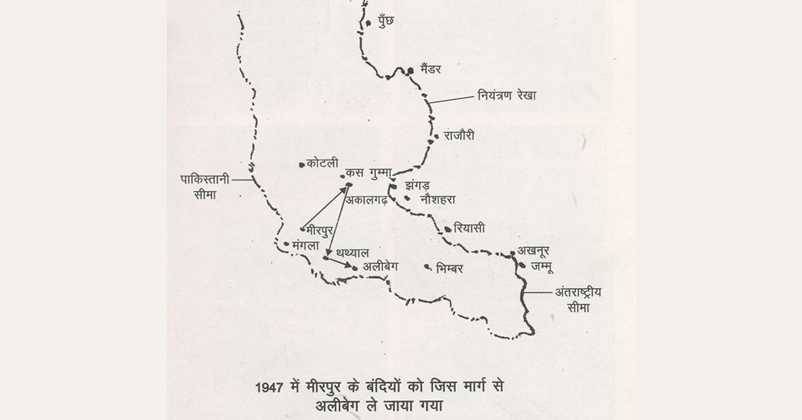

मीरपुर में नरसंहार के बाद, हज़ारों की संख्या में हिंदू-सिख पुरुष, महिलाएँ और बच्चे जम्मू की ओर भागे। रास्तों की जानकारी न होने और मुख्य रास्तों पर पाकिस्तानी सैनिकों की मजबूरी के चलते, हजारों की संख्या में लोग भटक गये। इधर हमलावर दुश्मन भी इनके पीछे थे। मीरपुर की उत्तर की दिशा में कुछ ही मील की दूरी पर कस-गुमा में दुश्मनों ने सैंकड़ों परिवारों को फिर से घेर लिया।

इसले अलावा अलग-अलग रास्तों पर, स्थानों पर, 26 नवंबर की शाम तक, पाकिस्तानी सैनिकों ने करीब 10 हजार हिंदू-सिखों के काफिले को बीच रास्ते की पकड़ लिया और इन्हें पैदल, भूखे-प्यासे, अपमानित करते हुए अकालगढ़ गांव (बाद में इस्लामगढ़ कहा गया) तक लाया गया। रास्ते में सैंकड़ों हिंदू-सिख नौजवान को मौत के घाट उतार दिया गया।

मीरपुर या अन्य आसपास के गांवों से बचकर भागे परिवार अपने साथ गहने, पैसे और अन्य कीमती सामान भी साथ लेकर निकले थे, हमलावर दुश्मन सैनिकों ने सभी से ये कीमती सामान इकठ्ठा कराया, जिससे सोने-चांदी के गहनों के 3 बड़े ढेर लग गये, (बाद में प्रत्यक्षदर्शी पीड़ितों ने बताया) ये लगभग एक टन से ज्यादा के गहने थे, और अन्य कीमती सामानों का बड़ा ढेर अलग लगा था। इसके अलावा दुश्मन ने करीब 2 करोड़ रू कैश भी इन पीड़ित लोगों ने लूट लिया। इतना बड़ा खजाना देखकर दुश्मन भी हैरान थे। जिसको तमाम पाकिस्तानी सैनिकों ने लूट लिया, आपस में बांट लिया।

सब कुछ लुटाने के बाद अंतत: 27 नवंबर को ये काफिला अकालगढ़ से थत्थल गांव की तरफ चला, यहां सैंकड़ों की संख्या में हिंदू-सिखों को खींच-खींच कर मारा गया। इनमें मीरपुर के उर्दू अखबार शराफत के एडिटर विपन गुप्ता को उसके मासूम बच्चे के सामने गोली मार दी गयी।

सैंकडों युवतियों, महिलाओं को अगवा किया गया, वहशी दुश्मनों से बचने की कोशिश में सैंकड़ों महिलाओं ने झेलम नदी बने एक ब्रिज से नदी में कूदकर अपनी जान दे दी।

रास्ते में पाकिस्तानी सैनिकों के साथ लोकल मुस्लिमों के जत्थे भी हमलावरों के साथ हो लिए थे। उन्होंने भी मौका लगते ही, जो कुछ भी बचा-खुचा मिला, लूटा। हिंदू-सिख महिलाओं के साथ बलात्कार किया, अपहरण किया। अतंत: सब कुछ झेलते-झेलते करीब 8-9 हजार लोगों का ये काफिला मीरपुर से दक्षिण-पश्चिम में करीब 25 मील दूर अलीबेग कस्बे में पहुंचा।

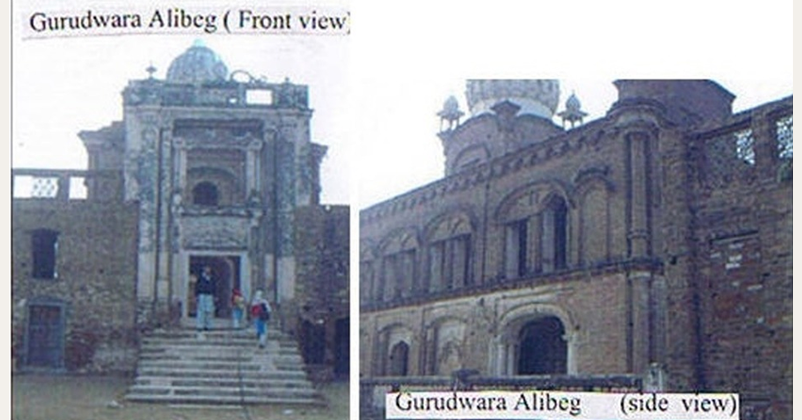

अलीबेग पाकिस्तान और जम्मू कश्मीर की सीमा पर एक कस्बा था, यहाँ सिखों का एक विशाल कीर्तनगढ़ गुरुद्वारा था, जिसे 1901 में एक महान सिख संत सुंदर सिंह ने बड़ी श्रद्धा से बनवाया था। ये गुरुद्वारा इतना विशाल था, कि यहां मीरपुर और आसपास के जिलों के गरीब-बेसहारा लोगों के लिए लगातार लंगर चला करता था। यहां एक मिडिल स्कूल भी था, जिसमें सभी धर्म को बच्चों को एक समान मुफ्त शिक्षा दी जाती थी, साथ ही अत्यंत जरूरतमंद बच्चों के लिए या हॉस्टल की व्यवस्था भी थी। गुरुद्वारे की प्रबंधन समिति गरीब छात्रों की मदद करती थी ताकि अलीबेग मिडिल स्कूल से पढ़ाई पूरी करने के बाद वे मीरपुर हाई स्कूल में पढ़ सकें। साथ ही अपंग-विकलांग लोगों के लिए सुविधाएँ तैयार की गयीं थी। दूर-दूर तक इस गुरुद्वारे की ख्याति थी।

लेकिन पाकिस्तानी हमलावरों ने स्थानीय लोगों के साथ मिलकर इस गुरुद्वारे को आग लगाकर ध्वस्त करने की कोशिश की, लेकिन क्षतिग्रस्त होने के बावजूद भी गुरुद्वारे का भव्य ढांचा खड़ा था। 27 नवंबर 1947 को मजहबी आग में डूबे, दुश्मन पाकिस्तानियों ने इसी पवित्र स्थान को जेल में बदल दिया, और नाम दिया अलीबेग कैंप।

पवित्र गुरुद्वारे से वधशाला तक

• अलीबेग गुरुद्वारा की खिड़कियाँ और दरवाजे पहले ही जला दिए गए थे।

• केवल एक विशाल लोहे का प्रवेश द्वार बचा था, जो अब जेल का मुख्य दरवाज़ा था।

• जिस जगह पहले गुरु के भजन और लंगर की महक आती थी, वहाँ अब चीखें, कुंठा और मौत का सन्नाटा था।

असंभव भीड़ और अमानवीय स्थिति

• यह इमारत लगभग 500 व्यक्तियों के लिए पर्याप्त थी, लेकिन यहाँ 5,000 से अधिक बंदी ठूँस दिए गए।

• कोई बिस्तर, कंबल या चादर नहीं। नवंबर-दिसंबर में पहाड़ी क्षेत्र की सर्दियों की ठिठुरन में लोग ठंडी फर्श पर एक-दूसरे के ऊपर लेटते थे।

• हवा और पानी दोनों प्रदूषित थे। पेशाब और मल की दुर्गंध इतनी तीखी थी कि सांस लेना मुश्किल था।

भूख और बीमारी

• प्रतिदिन हर व्यक्ति को बस दो औंस गेहूँ का आटा और एक चुटकी नमक दिया जाता था।

• आटे में अक्सर महीन पिसा काँच या आर्सेनिक जैसा ज़हर मिलाया जाता, जिससे लगभग सभी को पेचिश हो जाता।

• साफ पानी का कोई प्रबंध नहीं था। बीमार बच्चे, बुज़ुर्ग और महिलाएँ धीरे-धीरे सूखते-पलते मर जाते।

सामूहिक नरसंहार

अलीबेग जेल सिर्फ कैदखाना नहीं, बल्कि मौत का कारखाना थी,

• 29 नवंबर 1947 को सार्जेंट इस्माइल ने घोषणा की, “सभी सिख पुरुष पाकिस्तान के दुश्मन हैं, इन्हें खत्म करो।” उस दिन सौ से अधिक सिख पुरुषों और लड़कों को गोली मार दी गई।

• 30 नवंबर को युवा हिंदू पुरुषों का कत्लेआम हुआ। उन्हें झेलम किनारे तलवारों और कुल्हाड़ियों से मारा गया।

• 2 दिसंबर को सरदार इब्राहिम (जोकि मीरपुर का पब्लिक प्रॉसिक्यूटर था) ने घोषणा की, कि जो भी वकील, डॉक्टर, शिक्षक कैंप में कैद हैं, उनको एक तरफ इकठ्ठा किया जाये, मातहत सैनिकों ने ऐसा ही किया।

• मीरपुर के ही कुछ स्थानीय मुस्लिम, जोकि पाकिस्तानी सैनिकों की मदद कर रहे थे, ने सभी की पहचान की। फिर सभी शिक्षित हिंदू बुद्धिजीवियों, जिसमें लाला सीताराम वकील, लाला अमरनाथ भगोत्रा और लाल नंद लाल शामिल थे, जोकि सरदार इब्राहिम से पहले से परिचित थे, इन सबको बसों में बिठाकर नहर के पुल पर ले जाया गया और यहां पहले सभी को कलमा पढ़ने को कहा गया फिर, सभी के एक-एक कर कपड़े उतरवाकर, धारदार हथियारों से मारकर पानी में फेंक दिया गया। इनमें मास्टर हरबंस लाल डडलालिया किसी तरह बच निकलने में सफल रहा, जिसमें बाद में जम्मू पहुंचकर इस नरसंहार के बारे में एजेंसियों को बताया।

• नवंबर 1947 से फरवरी 1948 की शुरुआत तक लगभग 2,000 से 3,000 बंदी भूख, बीमारी और ठंड से मर गए। यह आँकड़ा केवल आधिकारिक अनुमान है, वास्तविक संख्या शायद इससे कहीं अधिक थी।

रेड क्रॉस की किरण

दिसंबर 1947 के मध्य में, अलीबेग में कैद जगमोहन गुप्ता और वेद प्रकाश गुप्ता उन हिंदू बंदियों में से थे जिन्हें पाकिस्तानी सैनिक झेलम नहर में हत्या करने के लिए एक बस में ले जा रहे थे। जगमोहन गुप्ता बस से कूदकर नहर में तैर गए और दिन में लंबी घास में छिपकर बच निकले, वे कई दिनों तक पाकिस्तानी क्षेत्र से होकर, दिन में छिपकर और रात में यात्रा करते हुए लाहौर (पाकिस्तान) पहुंचे, और वहां भारतीय दूतावास की मदद से दिसंबर के मध्य तक सुरक्षित जम्मू पहुंच गए।

वे जम्मू और कश्मीर के अधिकारियों, भारत सरकार और भारतीय रेड क्रॉस को अलीबेग जेल, थत्थल, अकालगढ़, कस गुमा, मीरपुर कोर्टहाउस, मीरपुर नदी के किनारे और मीरपुर शहर में हुए नरसंहारों के बारे में सूचित करने वाले पहले हिंदू थे। यहां पता चला कि कैसे पाकिस्तान ने अलीबेग में कैद हजारों हिंदू-सिखों को कैद करके रखा था और भारत सरकार या किसी अन्य एजेंसी को इसकी भनक तक नहीं थी।

अलीबेग जेल में कई महीनों तक भूख, बीमारी, ठंड और मानसिक यातना झेलने के बाद, कैदियों के जीवन में एक उम्मीद की किरण तब जगी जब अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस (ICRC) का दल जनवरी 1948 के अंत में वहाँ पहुँचा।

• उन्होंने सभी कैदियों की सही संख्या दर्ज की, मूल लगभग 10,000 में से अब सिर्फ 1,600 लोग बचे थे, जिनमें से अधिकांश महिलाएँ, बच्चे और बुज़ुर्ग थे।

• पाकिस्तानी अधिकारियों को चेतावनी दी कि अब किसी कैदी की हत्या हुई तो जिम्मेदारी उन्हीं पर होगी।

• दवाइयाँ, साबुन, कंबल और पौष्टिक भोजन (क्रैकर, पाउडर दूध, डिब्बाबंद सूप) उपलब्ध कराए।

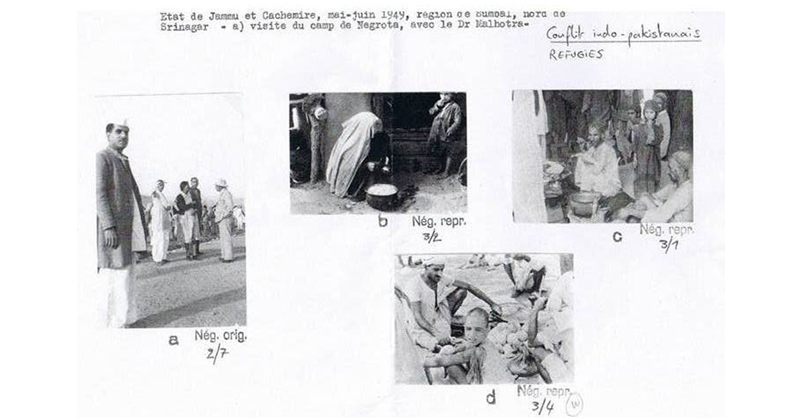

1948-49 में जम्मू कैंप में मीरपुर के विस्थापित

1948-49 में जम्मू कैंप में मीरपुर के विस्थापितकैदी अदला-बदली की योजना

इस बीच, भारत और पाकिस्तान के बीच गंभीर वार्ताएँ चल रही थीं ताकि बंदियों का आदान-प्रदान हो सके।

• दिसंबर 1947 के मध्य में कुछ प्रारंभिक अदला-बदली में जम्मू के मुस्लिम बंदियों के बदले, अनाथ बच्चों और विधवाओं को भारत लाया गया।

• इन पहले समूहों ने जम्मू और दिल्ली में अलीबेग के नरसंहार की भयावह कहानियों को सार्वजनिक किया, जिससे भारतीय नेतृत्व पर दबाव बढ़ा।

• मार्च 1948 तक लंबी बातचीत और राजनीतिक खींचतान के बाद, 18 मार्च को लगभग 1,600 बचे हिंदू-सिख बंदियों को बसों और ट्रकों से अलीबेग से निकलने की अनुमति मिली।

जम्मू में पीओजेके विस्थापित

जम्मू में पीओजेके विस्थापित • उन्हें सराय आलमगीर स्टेशन ले जाया गया और ट्रेन में बिठाया गया।

• रास्ते में एक बड़ा खतरा तब आया जब कुछ हथियारबंद लोगों ने ट्रेन की पिछली बोगियों में पहुँचकर लड़कियों को खींचने की कोशिश की, लेकिन रेलवे गार्डों और यात्रियों ने उन्हें बचा लिया।

सीमा पार का क्षण

19 मार्च 1948 की शाम, ट्रेन वाघा भारत-पाक सीमा पर पहुँची और उसके बाद अटारी स्टेशन में दाखिल हुई।

• जैसे ही ट्रेन रुकी, लोगों ने भारत की मिट्टी को छुआ, उसे माथे से लगाया।

• अमृतसर और आसपास के सिख किसानों ने हलवा, पानी और कपड़े बाँटे। कई लोगों ने नकद पैसे भी दिए।

जीवन की नई शुरुआत, पर दर्द वही

अटारी से शरणार्थियों को अलग-अलग शिविरों में भेजा गया, जिनमें से एक था कुरुक्षेत्र शरणार्थी शिविर, जहाँ 2 लाख से अधिक लोग रह रहे थे।

• तंबुओं का यह शहर दर्द, हानि और बिछोह की कहानियों से भरा था।

• यहाँ पत्रकार और प्रशासन के अधिकारी आए, जिन्होंने बचने वालों के बयान दर्ज किए, ताकि यह त्रासदी भुलाई न जाए।

इस शिविर में ही नेहरू भी आए, जीवित बचे कंकाल जैसे बच्चों को देखकर, अब तक मुंह फेरे नेहरू भी अपनी आँखों में आँसू नहीं रोक पाये। लेकिन कई शरणार्थी नेहरू के सामने ही मीरपुर को न बचाने का सच बोलने नहीं चूके। इस कटु सत्य के सामने नेहरू के पास कोई जवाब नहीं था।

यह वापसी भले ही मुक्ति थी, लेकिन घर, परिजन, सम्मान और पुरानी जिंदगी खोने का दर्द जीवन भर साथ रहने वाला था।

मीरपुर नरसंहार का आँकड़ा

11. भिंबर की कहानी – एक शांति खोया शहर

भिंबर, जो मीरपुर जिले का एक तहसील मुख्यालय था, जम्मू-कश्मीर की सीमा से मात्र दो मील दूर एक छोटा सा लेकिन महत्वपूर्ण नगर था। विभाजन के समय इसकी जनसंख्या लगभग तीन हजार थी, लेकिन पश्चिमी पंजाब (जो उस समय पाकिस्तान में था) और आस-पास के क्षेत्रों से आए हिंदू और सिख शरणार्थियों की वजह से यह संख्या बढ़कर लगभग पाँच हजार हो गई थी।

भिंबर के निवासियों को लगा था कि यह शहर सुरक्षित रहेगा, क्योंकि यह रियासत के प्रमुख हिस्सों से दूर था और यहाँ तक पहुँचने वाले लोग सुविधा और सुरक्षा की तलाश में आए थे।

लेकिन अक्टूबर 1947 में, भिंबर पर पाकिस्तानी सेना के भारी तोपखाने और बंदूकों की आग ने इस शहर के होनहार भविष्य को कालिख में बदल दिया।

पाकिस्तानी हमलावरों ने भिंबर के किले जैसे तहसील कार्यालय के आसपास घेराबंदी कर दी।

शहर के बाहर मौजूद थकी-हारी और भयभीत जनता का पलायन रोक दिया गया और आने-जाने के रास्ते बंद कर दिए गए।

जो लोग भागने में सक्षम थे, वे अकेले कुछ ही थे, और अधिकांश लोगों को जख्मी और अपाहिज हालात में कब्जे में ले लिया गया।

पुरुषों को तलवारों और बंदूकों से मार डाला गया। सैंकड़ों महिलाओं का अपहरण कर लिया गया।

भिंबर में कुछ मीरपुर के वकील और संघ के स्वयंसेवक भी बचे थे। उनमें से एक अयोध्या नाथ जी थे, जो जम्मू के दीनानाथ महाजन के भाई थे; और दूसरे जगदीश चंद्र महाजन थे। उनके पास वहाँ एक बहुत बड़ा भवन था। जब उन्होंने देखा कि घर चारों ओर से घेर लिया गया है, तो परिवार के सदस्य वहाँ इकट्ठा हुए।

अयोध्या नाथ की पत्नी ने हाथ में एक बहुत बड़ी थाली ली, जिसमें बर्फी के टुकड़े थे। सभी लड़कियों और महिलाओं से कहा गया कि वे एक टुकड़ा खाएँ। उन्होंने यह भी बताया कि इसमें ज़हर है और वे अपने सम्मान को बचाने के लिए अपनी जान देंगे। उन्होंने खुद एक टुकड़ा लिया और अपनी दोनों बेटियों को दिया। जैसे ही उन्होंने टुकड़े खाए, वे सभी मारे गए। बाकी सभी लड़कियों और महिलाओं ने भी यही किया और अपनी जान की बलि दी।

सभी युवा लड़के और पुरुष छत पर गए और दुश्मन पर गोलीबारी शुरू कर दी।कई हमलावर पाकिस्तानी मारे गए, लेकिन रक्षकों की संख्या कम थी। उनके हथियार भी हमलावरों से मेल नहीं खाते थे।

छत पर मौजूद सभी लोग बेरहमी से मारे गए। कुछ बुजुर्ग महिलाएँ और बूढ़े पुरुष किसी तरह जम्मू पहुँच सके। उन्होंने बताया कि रास्ते में एक बहुत गहरा और बड़ा कुआँ था, जिसमें सैकड़ों महिलाओं ने अपनी अस्मिता की रक्षा के लिए कूद कर अपनी जान का बलिदान दिया।

12. राजौरी की अमानवीय कहानी

राजौरी, जम्मू प्रांत के भीतर पुरानी मुगल सड़क पर स्थित एक तहसील मुख्यालय था। विभाजन से पहले इसकी जनसंख्या लगभग 6,000 थी, लेकिन आसपास के गाँवों से आए हिंदू और सिख शरणार्थियों के कारण यह बढ़कर लगभग 11,000 हो गई थी।

लोगों को विश्वास था कि यह इलाका अपेक्षाकृत सुरक्षित है, क्योंकि यह पाकिस्तान की सीधी सीमा पर नहीं था और यहाँ तक पहुँचना आक्रमणकारियों के लिए कठिन था।

सुरक्षा का भ्रम और भीतर से विश्वासघात

राजौरी के लोगों को लगता था कि उनके पास समय है, कि वे पहाड़ियों और जंगलों के सहारे अपने को बचा लेंगे। लेकिन अगस्त से नवंबर 1947 के बीच हालात बदल गए,

• स्थानीय मुस्लिम आबादी के एक हिस्से ने आंतरिक रूप से पाकिस्तानी योजना का साथ देना शुरू किया।

• राज्य की सेना के कई मुस्लिम सैनिक विद्रोही गुटों में शामिल हो गए।

सबसे बड़ा झटका यह था कि यहाँ आक्रमण बाहरी हमलावरों से पहले, भीतर के विश्वासघात से हुआ।

राजौरी से मदद की पुकार कई बार जम्मू और श्रीनगर पहुँची। लेकिन तत्कालीन नेतृत्व ने कश्मीर घाटी को प्राथमिकता दी और सैनिकों को वहाँ से मोड़ दिया। इसका मतलब यह हुआ कि राजौरी पूरी तरह असुरक्षित रह गया।

10 नवंबर 1947 – नरसंहार का दिन

10 नवंबर को, स्थानीय विद्रोहियों और पाकिस्तान समर्थक ताकतों ने राजौरी पर धावा बोल दिया। घरों में आग लगा दी गई, पुरुषों को तलवारों और गोलियों से मारना शुरू कर दिया गया। महिलाओें के सामने विकल्प था, अपहरण और बलात्कार झेलना, या फिर अपनी जान देकर सम्मान की रक्षा करना।

सैकड़ों महिलाओं ने जौहर किया या ज़हर खा लिया। सैंकड़ों युवा पुरुष, अपनी माताओं और बहनों को बचाने की कोशिश में वीरगति को प्राप्त हुए।

पूरे कस्बे में मुश्किल से सौ से कुछ अधिक लोग बचकर जम्मू पहुँच पाए। बाकियों की या तो हत्या कर दी गई, या फिर उन्हें बंदी बनाकर आगे के अपमानजनक यातना शिविरों में भेजा गया। राजौरी की यह घटना, मीरपुर और भिंबर की तरह ही, व्यापक जनसंहार का उदाहरण है। राजौरी, अमानवीय हिंसा और अपने ही पड़ोसियों द्वारा किए गए विश्वासघात की ऐसी मिसाल है, जिसे जानना आने वाली पीढ़ियों के लिए ज़रूरी है, ताकि यह दोबारा न दोहराई जाए।

13. कोटली का वीरोचित प्रतिरोध और पतन

कोटली शहर एक 6 किमी लंबी और दो किमी चौड़ी समतल भूमि पर बना है। यह जम्मू से 250 किलोमीटर उत्तर-पश्चिम और झंगाड़ से 50 किलोमीटर दूर स्थित है। पूंछ शहर से यह 60 किलोमीटर दक्षिण में है। चारों ओर ऊंचे पहाड़ों से घिरा हुआ है। पश्चिम में नीले पानी वाली पूंछ नदी बहती है। कोटली मीरपुर जिले का एक तहसील शहर है। 1931 के दंगों के बाद, कोटली को किले के रूप में ढाला गया था। यहाँ बारह द्वार थे, जिन पर सैन्य चौकियां बनाई गई थीं।

भारत के विभाजन के समय कोटली की हिंदू और सिख आबादी लगभग 4,000 थी। सभी मुसलमान 15 अगस्त 1947 के बाद पंजाब चले गए। आसपास के गांवों से हिंदू कोटली आए और आबादी बढ़कर 7,000 हो गई।

1941 में इस क्षेत्र में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) की नींव रखी गई, और RSS ने सैकड़ों समर्पित स्वयंसेवकों को आकर्षित किया, जिन्होंने 1947 में बहादुरी दिखाई और बड़े बलिदान किए। इन स्वयंसेवकों ने आने वाले सभी लोगों और सैनिकों को भोजन और पानी मुहैया कराने की जिम्मेदारी ली।

सहानसाह, सरसावा, पंजरा आदि कुछ कस्बे कोटली के आसपास स्थित थे, इसके अलावा सैकड़ों छोटे गांव भी थे। हिंदू, मुसलमानों के हिंसक होने के डर से, इन गांवों से कोटली की ओर आए। कोटली में लगभग 100 गढ़वाली सैनिक थे। बाद में उन्हें कर्नल बालदेव सिंह पाठानिया 150 सैनिकों के साथ मिल गए। इनमें 70 मुसलमान सैनिक भी थे। दस मुसलमान सैनिक, जो अग्रिम चौकी पर तैनात थे, उन्होंने पलायन कर क़बीलों में शामिल हो गए और वह चौकी पाकिस्तान के कब्जे में चली गई। इसके बाद, कर्नल पाठानिया ने एहतियात के तौर पर बाकी मुसलमान सैनिकों का हथियार जब्त कर उन्हें हिरासत में ले लिया।

RSS अपने स्वयंसेवकों (स्वयंसेवक) को सैन्य प्रशिक्षण देता था और उन्हें मोर्चों पर सैनिकों के समर्थन के लिए तैनात करता था। जब खबर मिली कि पलंधारी में 1200 हिंदू और सिख घेर लिए गए हैं, तो RSS ने एक जथा बनाई और कर्नल पाठानिया से मिला। कर्नल पाठानिया ने उनके साथ 30 सैनिक भेजे। लेकिन कोटली के मुसलमान तहसीलदार ने यह खबर फैलाई और स्वयं भाग गया। बचाव दल पर पाकिस्तान सेना ने हमला किया और उन्हें मार डाला। पलंधारी के आसपास सुरक्षा कड़ी कर दी गई।

केदारनाथ सहनी मीरपुर जिले के संघ प्रचारक थे। वे क्षेत्र में लोगों की रक्षा और बचाव के लिए संघ की गतिविधियों का संचालन कर रहे थे और स्थिति का आकलन करने के लिए भ्रमण कर रहे थे। उन्होंने कोटली का दौरा किया और संघ द्वारा किए गए इंतजाम देखकर पूंछ की ओर रवाना हो गए।

कोटली में सेना की गोली-बारूद लगातार भारी गोलीबारी के कारण घट रही थी। पाठानिया के अनुरोध पर, गोला-बारूद को पैराशूट से लकड़ी के बक्सों में गिराया गया। बक्से सही जगह पर गिर गए, लेकिन दुश्मन पहाड़ियों में बेहतर स्थिति में थे और सेना के लोग गोला-बारूद लेने जाते समय भारी गोलीबारी का सामना कर सकते थे।

पाठानिया ने संघ के नेताओं से स्थिति स्पष्ट की और बताया कि यदि सैनिकों को गोला-बारूद लेने भेजा गया तो उनकी कम होती ताकत और घट जाएगी। तुरंत 40 स्वयंसेवक इस कार्य के लिए सामने आए। उन्हें रेंगने का प्रशिक्षण दिया गया। जैसे ही स्वयंसेवक बक्सों की ओर बढ़े, दुश्मन ने भारी गोलीबारी शुरू कर दी। घायल होने के बावजूद स्वयंसेवक बक्से इकट्ठा करने में सफल रहे। हालांकि, चार स्वयंसेवकों ने अपने प्राण त्याग दिए। वे थे:

• वेद प्रकाश नगर (कार्यवाह)

• 22 वर्षीय सोम राज

• सरदार पितम सिंह

• सुखा सिंह

इनकी वीरता के कारण सेना के पास गोला-बारूद पहुँच गया। इन वीर पुरुषों ने अपने प्राणों की आहुति दी ताकि हजारों लोग जीवित रह सकें।

एक पाकिस्तानी चौकी सड़क के दूसरी ओर बहुत नुकसान कर रही थी। इस चौकी की आग को शांत करने के लिए धर्मवीर खन्ना ने स्वयंसेवकता दिखाई। सेना ने उन्हें एक हैंड ग्रेनेड दिया और उन्होंने पहाड़ी पर जाकर चौकी नष्ट कर दी। यह चौकी राज्य सेना ने कब्जा कर ली। श्री धर्मवीर इस कार्रवाई में शहीद हो गए। यह घटना 2 नवंबर को हुई। इसके बाद एक सप्ताह तक दुश्मन आगे बढ़ नहीं सका।

एक दिन पांच दुश्मन सैनिक चोरी-छुपे एक मोहल्ले में घुसे और एक घर में आग लगा दी। उस आग में लगभग 25 लोग फंसे। सभी पांच सैनिक मारे गए।

झंगड़ से रेडियो संपर्कों में यह पता चला कि राज्य सेना के ब्रिगेडियर छतर सिंह कोटली में अपने सैनिकों के साथ पहुँचने वाले हैं। लेकिन उन्हें खुईराटा में रास्ते में रोका गया। इसी बीच कुछ और सैनिक मारे गए। ब्रिगेडियर की जान भी खतरे में पड़ी जब गोली उनके कान के पास लगी। वे अपने सैनिकों के साथ झंगाड़ लौट आए।

फिर 17 नवंबर को यह खबर मिली कि भारतीय सेना की एक टुकड़ी झंगड़ से कोटली के लिए रवाना हुई है और लगभग दो घंटे में पहुँच जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 56 दिनों तक कर्नल पाठानिया और उनके सैनिक स्थानीय लोगों की मदद से खड़े रहे। अंततः 24 नवंबर की दोपहर लगभग 5 बजे सेना की एक टुकड़ी कोटली पहुँची।

कोटली के नागरिकों ने राहत महसूस की जब जनरल परांजपे के नेतृत्व में सेना पहुँची। जनरल ने बताया कि उन्हें कोटली में कब्जा करने का आदेश नहीं है, बल्कि लोगों को सुरक्षित झंगड़ ले जाने का आदेश है। उनकी सुरक्षा में पूरे शहर की आबादी 25 नवंबर को झंगड़ के लिए रवाना हुई। लोग अपने घरों से निकाले जाने पर दुखी थे, लेकिन वे मौत से बच रहे थे। उन्होंने पैदल 8 किलोमीटर की दूरी तय की। बाधल से, बच्चे, महिलाएँ और बुजुर्ग सेना की ट्रकों में सवार हो सके। बाकी लोग 50 किलोमीटर पैदल चले और रात में झंगड़ पहुँचे। जम्मू से कुछ ट्रक में रोटियाँ पहुँचीं। हर किसी को एक रोटी दी गई, जो जम्मू के स्वयंसेवकों ने व्यवस्था की थी।

हालाँकि अंततः शहर खो गया, लेकिन कोटली के रक्षकों, विशेषकर स्थानीय युवाओं और RSS स्वयंसेवकों, की वीरता एक मिसाल है। उन्होंने यह साबित किया कि संसाधनों की कमी के बावजूद, साहस और संगठन से बड़े से बड़े खतरे का मुकाबला किया जा सकता है।

14. मुजफ्फराबाद नरसंहार

पाकिस्तान सेना के ऑफिसर ब्रिगेडियर अकबर खान (बाद में मेजर जनरल) ने "ऑपरेशन गुलमर्ग" नामक योजना के तहत, हजारों पाकिस्तानी सेना के जवान सीमा पार करके जम्मू-कश्मीर में घुस गए, और उनका पहला बड़ा निशाना था जम्मू कश्मीर का प्रवेश द्वार माना जाने वाला मुज़फ़्फराबाद।

21 अक्टूबर 1947 की रात को, इन पाकिस्तानी सैनिकों ने मुज़फ़्फराबाद पर अचानक हमला कर दिया। रात भर चली भयानक गोलीबारी और आगज़नी से पूरा शहर दहल उठा। सुबह तक, शहर पर उनका पूरा कब्ज़ा हो चुका था, और स्थानीय हिंदू व सिख परिवार पूरी तरह से घिर चुके थे, बाहर निकलने के सभी रास्ते बंद कर दिए गए थे।

शहर पर कब्ज़ा होते ही, लूटपाट, आगज़नी और हत्या का एक क्रूर सिलसिला शुरू हो गया। हिंदू और सिख पुरुषों को चुन-चुनकर बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया गया। महिलाओं और लड़कियों को बड़े पैमाने पर अगवा कर लिया गया। दुकानों, घरों और यहाँ तक कि धार्मिक स्थलों जैसे गुरुद्वारों और मंदिरों को भी धधकती आग के हवाले कर दिया गया। अस्पताल और जेल में बंद कैदियों को भी नहीं बख्शा गया, उन पर भी अत्याचार किए गए।

महिलाओं पर हुए अत्याचार सबसे हृदयविदारक थे। उन्हें बड़े पैमाने पर यौन हिंसा का शिकार बनाया गया। इस असहनीय अपमान से बचने के लिए, कई महिलाओं और लड़कियों ने आत्मबलिदान का रास्ता चुना। उन्होंने अपनी इज़्ज़त और गरिमा की रक्षा के लिए नदियों या कुओं में कूदकर अपनी जान दे दी, जबकि कुछ ने ज़हर खाकर अपनी जीवनलीला समाप्त कर ली। यह उनके सम्मान की रक्षा का अंतिम और दर्दनाक प्रयास था।

इस नरसंहार और पलायन के कारण मुज़फ़्फराबाद और आसपास के क्षेत्रों में अनुमानतः 4,500 से 5,000 हिंदू और सिख मारे गए। 1,600 से अधिक महिलाएं और लड़कियां अगवा कर ली गईं। जो लोग किसी तरह बच पाए, वे शहर छोड़कर जम्मू या श्रीनगर की ओर भाग गए। इस भयानक घटना के परिणाम स्वरूप, मुज़फ़्फराबाद में हिंदू-सिखों की लगभग पूरी आबादी समाप्त हो गई। विभाजन से पहले जो समुदाय यहाँ जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा था, वह इस नरसंहार के बाद लगभग शून्य हो गया।

15. देवा बटाला का संघर्ष

बलराज मधोक ने अपनी पुस्तक ‘कश्मीर का सच’ में देवा बटाला का बहुत ही जीवंत वर्णन दिया है। उन्होंने लिखा है कि देवा बटाला को 'कश्मीर की दीवार' माना जाता था। यहाँ चिब-राजपूत निवास करते थे। वे बहादुर थे। उनमें से अधिकांश ने सेना में भर्ती होकर सेवा की थी, इसलिए यह शहर सेवानिवृत्त सेना कर्मियों से भरा हुआ था। यहाँ संघ की शाखा बहुत मजबूत थी। सभी युवक सुबह शाखा में जाते थे और शाखाओं से राष्ट्रीय एकता के बारे में सीखते थे।

पाकिस्तानी हमलावरों ने अक्टूबर महीने से इस क्षेत्र में समय-समय पर हमले करना शुरू कर दिया था; लेकिन बहादुर नागरिकों ने उन्हें बार-बार पराजित किया।

फिर, पाकिस्तानी सैनिकों ने एक भयंकर हमला किया। उनकी संख्या बहुत अधिक थी और उनके पास 303 राइफल सहित भली-भांति हथियार थे। कठिन परिस्थिति में भी साहसी नागरिकों का हौसला नहीं टूटा। संघ स्वयंसेवकों के नेतृत्व में सरल बंदूकों और तलवारों के साथ एक मजबूत संघर्ष शुरू हुआ। उन्होंने उन्हें दो महीने तक आगे बढ़ने नहीं दिया।

कठिनाई तब आई जब इन बहादुर व्यक्तियों के हथियार और गोला-बारूद कम होने लगे। उन्होंने बार-बार राज्य के इमरजेंसी अधिकारी बख्शी गुलाम मोहम्मद से अनुरोध किया कि अगर उनकी सुरक्षा के लिए सेना की मदद नहीं मिल सकती, तो कम से कम कुछ बंदूकें, बम और बारूद उपलब्ध कराए जाएँ। श्री मधोक बताते हैं कि उनकी मांगों को नजरअंदाज कर दिया गया।

तब तक कई बहादुर नौजवान अच्छे हथियारों से लैस दुश्मन से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो चुके थे। जब कहीं से सहायता मिलने की कोई उम्मीद नहीं थी, तो इन साहसी लोगों के पास केवल दो विकल्प थे: या तो दुश्मन के सामने आत्मसमर्पण कर के सामूहिक हत्या का आमंत्रण देना, या देवा-बटाला को खाली करके जम्मू की ओर बढ़ना।

दुश्मन के सामने आत्म-समर्पण करना कदापि बेहतर निर्णय नहीं हो सकता था; इसलिए यह तय किया गया कि देवा-बटाला खाली किया जाए। लेकिन यह भी आसान काम नहीं था। दुश्मन उन्हें पीछा कर सभी को मार सकता था। इसलिए यह निर्णय लिया गया कि युवा लोग दुश्मन के सामने एक मजबूत दीवार की तरह खड़े रहें और दुश्मन को आगे बढ़ने न दें। जब नागरिक सुरक्षित दूरी तक जम्मू की ओर पहुँचें, तब युवा लोग धीरे-धीरे लड़ाई की स्थिति में पीछे हटें। इस भूमिका की जिम्मेदारी उन युवाओं को सौंपी गई, जो या तो स्वयंसेवक थे या संघ के अधिकारियों के नेतृत्व में मोर्चे पर मजबूती से खड़े रहने के लिए नियुक्त नागरिक थे।

बलरात मधोक के अनुसार, जैसे ही योजना तय हुई, राजपूत अपने घरों को छोड़ते हुए, सामान अपने सिर पर उठाकर, बच्चों और महिलाओं की सुरक्षा करते हुए जम्मू की ओर बढ़े। युवाओं ने मोर्चों की जिम्मेदारी संभाली। उन्होंने बहादुरी से लड़ाई जारी रखी, जब तक वरिष्ठ नागरिक सुरक्षित स्थान तक पहुँच न गए। जब इन युवाओं ने महसूस किया कि उनके रिश्तेदार और परिवार के सदस्य दुश्मन की पहुँच से बाहर हैं, तो वे लड़ाई की स्थिति में पीछे हटने लगे। कई शहीद हुए। उन्होंने दुश्मन को आगे बढ़ने नहीं दिया, जब तक कि देवा-बटाला के नागरिक जम्मू की ओर सुरक्षित दूरी तक नहीं पहुँच गए।

देवा-बटाला के युवाओं ने अपनी बहादुरी और अदम्य साहस से यह साबित कर दिया कि अपने घरों और लोगों की रक्षा के लिए वो किसी भी परिस्थिति से लड़ने को तैयार थे, अपनी जान की परवाह किये बगैर।

16. इतिहास का मौन और हमारी जिम्मेदारी

मीरपुर, मुजफ्फराबाद, भिंबर, राजौरी, कोटली, इन सबकी कहानियाँ, और अलीबेग की यातना, यह सब केवल 1947-48 के आंकड़े नहीं हैं, यह उन असंख्य परिवारों की असल जिंदगी है जो हमेशा के लिए बिखर गई।

परंतु सबसे पीड़ादायक सच्चाई यह है कि इन घटनाओं को भारत के इतिहास में वह स्थान कभी नहीं मिला, जिसकी वे हकदार थीं।

क्यों रह गया यह सब इतिहास के हाशिये पर

• विभाजन की कहानियों में पंजाब और बंगाल की घटनाओं पर अधिक ध्यान दिया गया, लेकिन जम्मू-कश्मीर के इन इलाकों का दुख अक्सर दबा दिया गया।

• राजनीतिक परिस्थितियों, तत्कालीन सत्ता समीकरणों और कूटनीति के कारण इन त्रासदियों का खुला वर्णन कम हुआ।

• पीड़ित परिवारों में भी कई लोगों ने इस दर्दनाक अतीत को दोबारा जीने के डर से चुप्पी साध ली।

मौन के खतरनाक परिणाम

जब हम ऐसी घटनाओं को भूल जाते हैं, तो उनके दोबारा होने की संभावना बढ़ जाती है।

मौन का मतलब यह हो सकता है कि पीड़ितों का बलिदान व्यर्थ हो गया।

मौन, अन्याय को अप्रत्यक्ष रूप से स्वीकृति देता है।

विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस, केवल रस्म नहीं

14 अगस्त को ‘विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस’ मनाना सिर्फ कैलेंडर में अंकित एक तारीख भर नहीं होना चाहिए,

• यह दिन हमें याद दिलाए कि स्वतंत्रता की कीमत केवल जश्न में नहीं, बल्कि आँसुओं, बलिदानों और खोई पीढ़ियों में भी चुकाई गई।

• यह दिन उन भूली हुई कहानियों को सामने लाने का है, ताकि नई पीढ़ी ये समझ सके कि हमारे पूर्वजों ने किन परिस्थितियों में जीया, लड़ा और बलिदान दिया।

हमारी जिम्मेदारी

• स्मरण: हमें इन घटनाओं और पीड़ितों के नाम व कहानियों को दस्तावेज़ करके संरक्षित करना चाहिए।

• शिक्षा: स्कूलों और कॉलेजों में विभाजन की इन अनकही कहानियों को पढ़ाया जाना चाहिए।

• संवेदना: जीवित बचे पीढ़ियों और उनके वंशजों को सम्मान और पहचान देना।

• जनजागरण- हमें नहीं भूलना चाहिए कि न सिर्फ लाखों POJK विस्थापित आज भी भारत में अपनी पुण्यभूमि की मुक्ति के इंतजार में हैं।

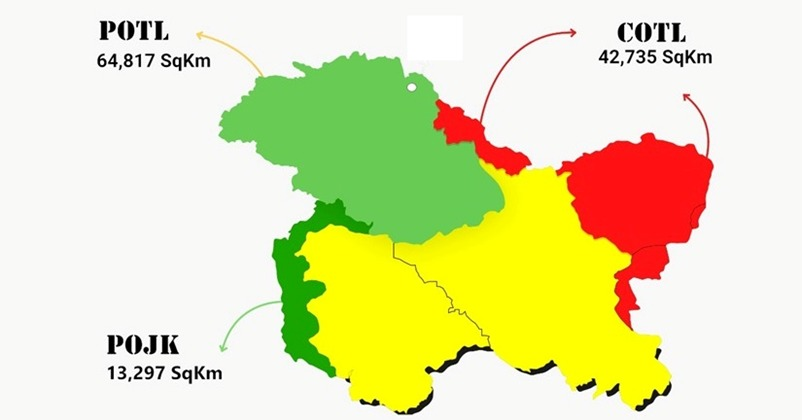

• स्मरण रहे कि जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख की 78 हजार वर्ग किमी भूमि पाकिस्तान के अवैध नियंत्रण में है, जिसको मुक्त कराने के लिए देश में जनजागरण खड़ा करना, हरेक नागरिक का दायित्व है। ऐसा जनजागरण, जो भारत सरकार को पीओजेके की मुक्ति के लिए बाध्य करे।

अंतिम शब्द

मीरपुर और उसके आस-पास के नगरों की यह त्रासदी सिर्फ अतीत नहीं, यह हमारी पहचान, हमारी सामूहिक स्मृति और हमारे कर्तव्य का हिस्सा है।

यह हमसे कहती है: "हमें याद रखो, ताकि हमारे साथ जो हुआ, वह किसी और के साथ कभी न हो।"

अगर हम इस स्मृति को ज़िंदा रखेंगे, तभी यह सुनिश्चित कर पाएँगे कि आने वाली पीढ़ियाँ किसी और मीरपुर को इतिहास के पन्नों में जुड़ते न देखें।

संदर्भ पुस्तकें

_202508141920361623_H@@IGHT_1263_W@@IDTH_913.jpeg)

_202508141920361623_H@@IGHT_1242_W@@IDTH_898.jpeg)